Scruter la nature et la provenance des pierres mises en œuvre depuis des millénaires dans un secteur maritime limité, est susceptible d'éclairer de larges pans de son histoire restés souvent quelque peu négligés. À titre d'exemple, parmi bien d'autres, a été choisi ici à l'extrémité nord-ouest du département de La Loire-Atlantique, le terroir occupé par quatre communes (Piriac-sur-Mer, La Turballe, Le Croisic et Batz-sur-Mer) à l'écart des grandes cités de La Baule, Guérande et surtout de Saint-Nazaire. Certes, leur longue histoire est bien connue ; mais ne peut-elle pas être approfondie sous le regard du géologue-pétrographe, tant sur le terrain que dans les archives, oscillant entre l'air du large et le confinement des bibliothèques ? En fait, le sujet est fort complexe… et des choix ont dû être effectués. Les thèmes traités ont paru cependant assez diversifiés pour projeter un éclairage original sur un secteur attachant à bien des égards.

Avant d'aborder le vif du sujet, quelques annotations préliminaires d'ordre géologique s'avèrent indispensables. Structuralement, le domaine envisagé appartient à la Bretagne méridionale où affleurent roches sédimentaires et métamorphiques, recoupées par des intrusions granitiques (Cogné J., 1960 ; cartes géologiques à 1/320 000, à 1/80 000 : Barrois, 1885, 1897, et à 1/50 000 : Audren et al., 1975, Hassendorfer et al., 1973) ; au nord, aux environs de Piriac-sur-Mer, micaschistes et porphyroïdes, ainsi que de longues bandes de phtanite – roche bleu-noir, très dure, livrant moellons et matériaux d'empierrement (photo 1) ; au centre, le vaste massif leucogranitique de Guérande (photo 2), fournissant d'excellentes pierres de taille (carrières de Clis…) ; au sud, enfin, leucogranite feuilleté du Croisic et granite de Batz-sur-Mer (Chauris, 2003).

Photo 1 - Porphyroïdes à quartz bleuté, pointe du Castelli à Piriac-sur-Mer

Crédit photo : L. Chauris

Photo 2 - Piriac-sur-Mer, leucogranite près du Tombeau d'Almanzor, au sud de la Pointe du Castelli

Cet affleurement se situe à l'extrémité nord-ouest du massif leucogranitique de Guérande.

Crédit photo : L. Chauris

La presqu'île du Croisic sensu stricto est essentiellement constituée par un granite clair à muscovite (mica blanc) d'où son appellation de « leucogranite ». D'excellents affleurements sont exposés en divers points de la Côte Sauvage, au droit de la batterie de la Barrière dans des rochers déchiquetés, en Baie de Jumel, près du menhir de « La Pierre Longue », au sud de Port-aux-Rocs, entre le rocher de l'Ours et la baie de Sable Menu… Si l'abondance de la muscovite, en paillettes centimétriques, lui confère un éclat brillant, voire argenté, d'une élégance indéniable, la roche est affectée par un feuilletage accusé qui, s'il permet de l'obtenir en éléments allongés, empêche le façonnement en pierres de taille, les blocs extraits se débitant en plaques sous le choc du marteau. En conséquence, malgré sa surabondance dans la falaise littorale, ce matériau est assez peu recherché.

Affleurant immédiatement à l'est du Croisic, le granite de Batz-sur-Mer forme un petit massif ne dépassant guère deux kilomètres dans sa plus grande extension. La roche, à grain fin, à texture équante, à petites muscovites gris clair quand elle est saine, beige par altération météorique, renferme fréquemment de petites enclaves ovoïdes de teinte sombre. La postériorité du granite de Batz-sur-Mer par rapport au leucogranite du Croisic est attestée par la présence d'enclaves et de filons.

Ainsi, à l'évidence, la pierre toute proximale ne manquait pas. Toutefois, par suite de la situation maritime, la tentation était grande de faire appel à des apports distaux (à savoir des « pierres blanches », calcaires des anciens auteurs, plus faciles à façonner que les pierres locales, et acheminées par voie d'eau aux époques où les charrois s'avéraient pénibles et dispendieux). Ainsi, s'explique-t-on la présence dans les constructions de roches de nature et de provenance différentes (socle ancien, proximal ; couverture « récente », distale) induisant un polylithisme non dépourvu de charme (Chauris, 2012).

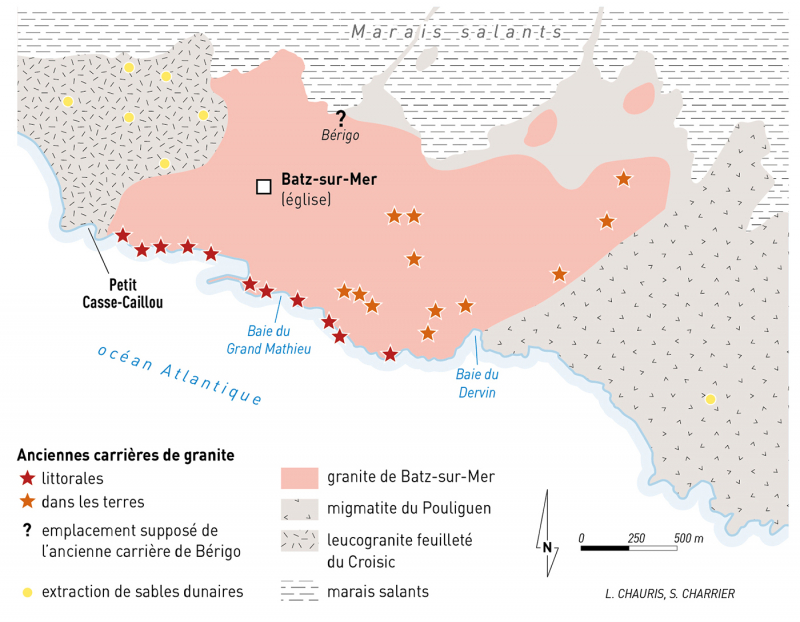

Par suite de son aptitude à fournir des pierres de taille de moyen appareil, le granite de Batz a été dans le passé l'objet d'une exploitation intensive, tant dans les terres où étaient ouvertes une douzaine de carrières aujourd'hui souvent inondées ou parfois comblées, que sur le littoral même où les chantiers d'extraction s'échelonnaient de près. La fréquente disposition subverticale et subhorizontale des diaclases (ou fissures naturelles) facilitait l'abattage. Sur le littoral, les exploitations présentaient des aspects variés : cavités aux contours anguleux marquant sur l'estran l'emplacement des blocs excavés ; perrières à la fois sur l'estran et derrière un mur de protection, vers l'intérieur ; falaises éventrées au-dessus de l'estran. Le site le plus étonnant est encore bien observable au lieu-dit Le Petit-Casse-Caillou (photo 3) : ici, tout le platier était transformé en chantier d'extraction ; un peu en retrait s'ouvrait une vaste carrière aux fronts de taille subverticaux limités par des diaclases, dont la sole est à présent occupée par une plage ; une sorte de goulet artificiel faisait communiquer la carrière avec le large, facilitant ainsi l'expédition de la pierre par voie d'eau. Les modalités des extractions sont soulignées par des séries de trous verticaux ou horizontaux pour l'emplacement des coins ; par de longs trous de perforation à la barre à mine ; par la morphologie anthropique du rivage (mares aux contours géométriques, gradins abrupts des fronts de taille, ainsi que par l'aspect sain de la roche attaquée en profondeur). La concentration des anciennes carrières sur le petit massif de Batz-sur-Mer est d'autant plus frappante que de part et d'autre où affleurent des ensembles différents (leucogranite feuilleté du Croisic à l'ouest, migmatites du Pouliguen à l'est), les sites d'extraction demeurent sporadiques (fig. 1).

Photo 3 - Carrière au lieu-dit « Le Petit-Casse-Caillou » ouverte dans le granite de Batz

Front de taille formé au moins localement par de grandes diaclases subverticales.

Crédit photo : L. Chauris

Dès le Néolithique... les mégalithes

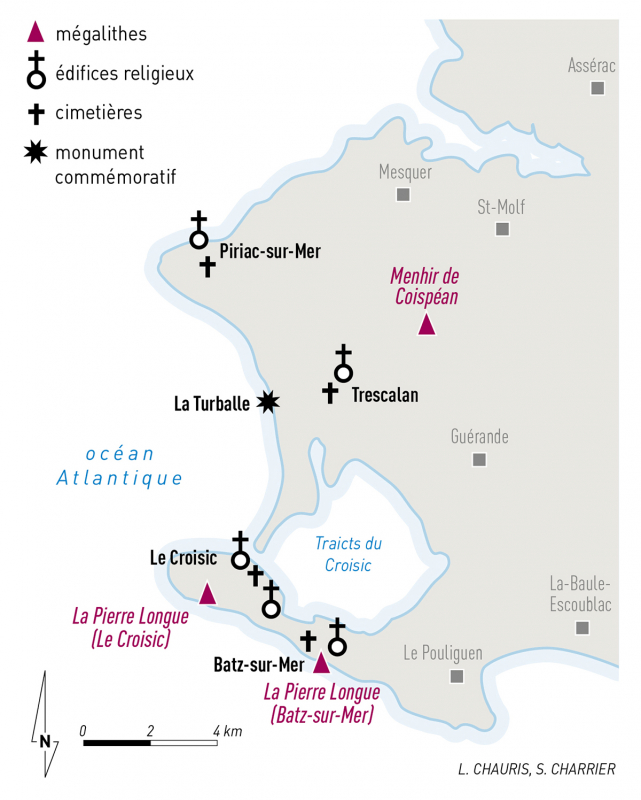

Comme partout en Bretagne, le mégalithisme a laissé ici ses traces. (fig. 2). Au Croisic le menhir de la Pierre Longue [« Pierre Longue » est la traduction de « menhir » ; l'association courante des deux termes relève de la tautologie !] est aujourd'hui érigé à quelques centaines de mètres de son emplacement originel. L'allongement du mégalithe reflète directement le feuilletage du leucogranite, tout en soulignant que la roche est susceptible de livrer de grandes pièces (photo 4). À Batz-sur-Mer, un autre menhir, également dénommé la Pierre Longue, a été légèrement déplacé (plage de Saint-Michel). À La Turballe, un menhir granitique se dresse dans le village de Coispéan. À Piriac-sur-Mer, la pierre granitique couchée et brisée, dite du Meniscoul, présentant des signes cruciformes, remonterait au début de l'Âge du bronze (Ménard et al., 1999).

Figure 2 - Localisation des mégalithes et des lieux religieux ayant utilisé le granite de la région de Batz-sur-Mer

Édifices religieux

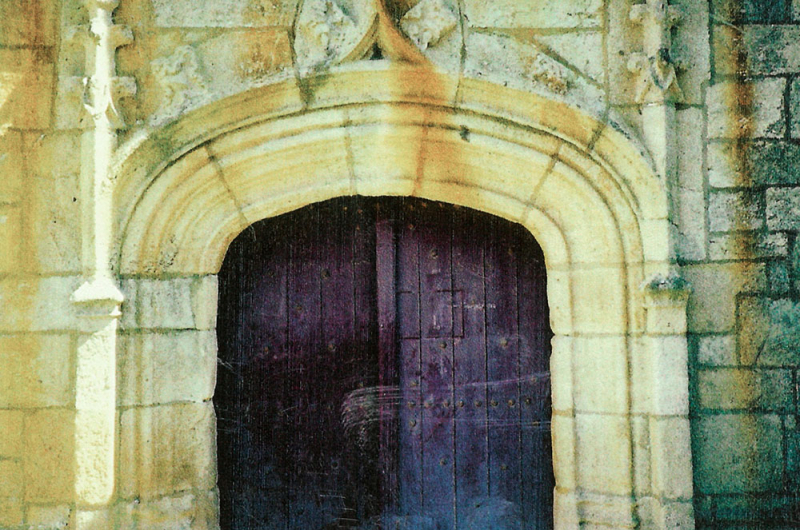

La belle église Notre-Dame-de-Pitié, au Croisic, commencée à l'extrême fin du XVe siècle (1494) et achevée dans ses grandes lignes en 1528 [la partie sommitale remonte à la fin du XVIIe siècle] a fait un large appel au granite de Batz [et pour partie, au granite de Port-aux-Rocs (Bertho, 1974) qui lui est comparable] ainsi que, très localement, aux migmatites extraites selon toute vraisemblance au Croisic même. L'aptitude du granite de Batz au façonnement, voire même à la sculpture malgré la présence de sombres petites enclaves ovoïdes, est attestée par la porte en anse de panier (photo 5), le porche latéral très ouvragé… Toutefois, les outrages du temps (un demi-millénaire) sous les impacts du climat océanique se manifestent par l'altération du granite, en particulier la desquamation avec apparition de petites plaques superficielles se détachant de la pierre massive, d'où la nécessité de réparations. C'est ainsi que le granite à grain fin, très clair, de Languédias, en provenance du massif de Dinan, a été recherché en 1993 pour les travaux de restauration de Notre-Dame-de-Pitié. À l'entrée du Croisic, la chapelle du Crucifix qui remonte au XVIe siècle a aussi largement mis en œuvre le granite de Batz. La présence de la pierre de taille même pour l'élévation septentrionale (généralement moins « soignée » dans de nombreux édifices religieux) suffit à elle seule à attester l'abondance d'un granite de qualité à proximité ; elle souligne en même temps l'opulence du donateur, en l'occurrence un armateur fortuné. On ne manquera pas de remarquer le banc extérieur courant le long de l'élévation, la haute frise sculptée, les portes en anse de panier, les assises régulières en pierres de taille, mais toutefois de hauteur inégale. Plus encore qu'à Notre-Dame-de-Pitié, le granite pluriséculaire est aujourd'hui usé, s'effritant même localement ; plus grave, de nombreuses pierres sont fendues… ; toutes ces altérations soulignent à leur manière l'ancienneté de la construction.

Photo 5 - Église du Croisic

Porte de la façade sud, en anse de panier, témoignage de l'aptitude du granite de Batz au façonnement.

Crédit photo : L. Chauris, 2011

Des observations comparables peuvent être effectuées à Batz-sur-Mer, tant dans l'église paroissiale que dans la chapelle ruinée de Mûrier, ayant mis en œuvre le même granite local. Au Mûrier, présence à mi-hauteur, dans le porche, d'une bande de tuffeau très altéré (fig. 2).

Le célèbre kersanton très longtemps exploité en bordure des diverticules orientaux de la rade de Brest (Finistère) (Chauris, 2010), a été employé pour le calvaire, dû à Hernot, de Lannion, érigé près de l'église en 1898 ainsi que plus récemment, en 1946, pour la statue de la Vierge dressée sur une barque « Ave maris stella », exécutée dans le faciès gris du type Hôpital-Camfrout. La croix dressée au milieu du cimetière à Batz-sur-Mer sur un soubassement assez monumental en leucogranite, est en kersanton sombre, à gros grain, type Loperhet, de la rade de Brest.

Ouvrages défensifs

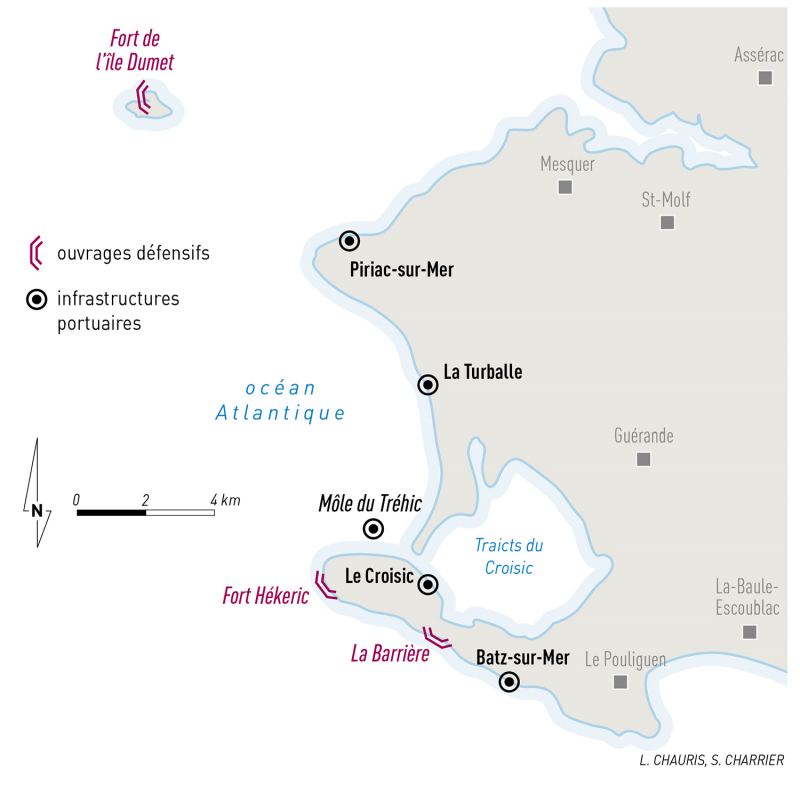

Ici, comme partout sur les côtes, l'ennemi venait par la mer. Ainsi, s'explique-t-on la présence de fortifications sur le littoral. Trois exemples différents retiendront l'attention (fig. 3).

Figure 3 – Localisation des ouvrages défensifs et des infrastructures maritimes ayant utilisé le granite de la région de Batz-sur-Mer

Au Croisic, la batterie en « fer à cheval » de La Barrière avec son escarpe en arc de cercle, remonte à la moitié du XVIIIe siècle. À l'évidence les pierres ont été prélevées directement sur l'estran voisin, où affleure largement le leucogranite feuilleté. Les éléments, de dimensions diverses, posés à plat ou de chant, dessinent des assises assez régulières, bien que de hauteur inégale. Le feuilletage est localement accentué par l'érosion météorique.

Également au Croisic, le granite de Batz a été mis en œuvre dans la partie inférieure de la porte d'entrée du fort Hékeric (modèle 1846, édifié en 1861) (fort de la Pointe). Un calcaire, en provenance présumée de la Charente, a été également utilisé (au-dessus du granite de Batz). L'ouvrage, surélevé, est aujourd'hui transformé en hôtel-restaurant. Il reste encore les vestiges du mur de la batterie.

Au large de Piriac-sur-Mer, le fort de l'île Dumet qui appartient au « modèle 1846 », a été édifié entre 1847 et 1849 (photo 6). Les pierres de taille appartiennent à différentes roches : granite gris (en provenance de Batz-sur-Mer ?) ; granite nettement porphyroïde (extrait, selon toute probabilité, à Allaire) ; calcaire blanc-beige en provenance présumée de la Charente. Les moellons (micaschistes…) proviennent de l'île elle-même.

Photo 6 - Réduit de l'île Dumet : pierres de taille en granite et en calcaire ; moellons en micaschiste de provenance locale

Crédit photo : L. Chauris, 2011

Infrastructures maritimes

Les ouvrages portuaires ont très largement recherché le granite de Batz à partir du XVIe siècle. Les observations effectuées in situ sont parfois pleinement confirmées par les données archivistiques, recensées par Caillo (1869).

Ainsi, pour la construction d'un quai neuf au Lénigo, le 20 avril 1559, paiement de « quatre cents chartées de pierres [...] tyrées à la perrière du bourg de Batz ». Ce document précise que chaque « chartée » exigeait « quatre bestes » de la perrière audit « cay ». Dans ce cas précis, l'acheminement s'effectuait donc par charroi et non par bateau. Pour les tablettes des quais, le granite de Batz est souvent mis en œuvre avec un soin particulier. Ainsi sur la place de La Croix-de-Ville, les pierres sont façonnées en queue d'aronde, mode d'assemblage qui assure une grande stabilité ; de même, localement, près de l'ancienne criée et à La Grande Jonchère (place du 8 mai). En d'autres points, l'assemblage de la tablette est plus simple et consiste en une alternance, à angle droit, de grands et petits éléments (jonchère de La Criée). Le granite de Batz forme aussi le parement vu des quais.

Appel a été fait également au granite de Batz pour les phares de La Banche (1861-1865) et du Grand Charpentier (1884-1887) (Orceau,1949).

Le gigantesque môle du Tréhic, au Croisic, mérite d'être présenté sous un éclairage plus détaillé, dépassant de brèves annotations éparses, tant sous l'angle historique que lithologique.

Les premiers travaux sur le futur môle ont été exécutés en 1760 à l'instigation du duc d'Aiguillon qui avait demandé de déposer des lests dans ce but. Mais les pierres, de faible dimension, déversées pêle-mêle, ne présentaient aucune résistance à l'action de la mer. Aussi, en dépit de continuels rechargements, le môle n'avait pu s'élever au-dessus du niveau de mi-marée ; le déferlement des vagues ne cessait de bouleverser les dépôts qui furent abandonnés. Une pétition adressée en 1803 au Premier consul restait sans succès.

Il faut attendre le 3 août 1809 pour que le directeur général des Ponts-et-Chaussées recommande, à son tour, de déposer sur la jetée amorcée, des moellons de lest volumineux encombrant Le Croisic. Grâce à ce procédé, il est constaté, le 20 novembre 1824, que les fondations du futur ouvrage atteignent localement 1,50 mètre. En 1829, puis en 1837, deux projets sont successivement présentés pour la consolidation de cette jetée embryonnaire. Dans les deux cas, il est prévu de revêtir le massif d'enrochement au moyen de perrés sous forme de grosses pierres parementées, posées suivant des talus de trois pour un du côté du large et de deux pour un du côté du port. Le premier projet s'élevait à la somme de 310 000 francs, le second à 480 000 francs ; ni l'un ni l'autre ne devaient être approuvés (Bonamy, 1879).

À la suite de nouvelles études menées en 1838, il est enfin ordonné, le 23 juillet 1839, l'établissement d'une jetée en maçonnerie. En 1839, il avait été également prévu d'extraire 2 000 m³ de roches dans le chenal, à savoir jusqu'à un mètre en contrebas du niveau des plus basses eaux. En fait, par suite des difficultés rencontrées lors du dérasement, les travaux étaient ajournés après avoir enlevé seulement 113 m³.

La première pierre est posée le 4 avril 1840. Sous la direction de l'ingénieur Maillard de La Gournerie, les travaux sont menés avec une étonnante rapidité, puisque achevés en 1844 (et complétés jusqu'en 1848) ; les dépenses de construction se sont élevées à 1 010 000 francs. En 1861, des travaux de consolidation sont effectués suite aux affouillements apparus dans les fondations. Enfin, en 1870-1872, la jetée est terminée par un nouveau musoir de 7 mètres de diamètre sur lequel est érigée une tourelle en pierre de taille de 9,45 mètres au-dessus de la plate-forme dudit musoir et de 3 mètres de diamètre extérieur ; avec la construction de la maison du gardien du phare, ces derniers travaux s'élèvent à 52 000 francs.

La jetée du Tréhic qui s'étire sur 858 mètres présente les alignements suivants « de l'origine au milieu du double escalier construit sur la roche de Renouin […] 342,85 m ; du Renouin au milieu de la seconde courbe […] 336,65 m ; du milieu de la seconde courbe au centre du musoir [...]175,00 m » ; soit 854,50 mètres auxquels s'ajoute le rayon du musoir (3,50 mètres). « Le couronnement est établi aux altitudes suivantes, rapportées au zéro du bassin de Saint-Nazaire : origine de la jetée (8,48 m), milieu du double escalier de Renouin (8,38 m) ; musoir (8,0 m). La largeur en couronne est de 3,0 m, y compris le parapet en pierre de aille de 0,85 m de hauteur et de 0,75 m de largeur. Les parements tant intérieurs qu'extérieurs ont un fruit de 1/10. Le corps de la jetée est constitué par un massif en maçonnerie ordinaire, avec un parement en pierres de taille de 0,45 m d'épaisseur moyenne ».

Ces données chiffrées soulignent éloquemment l'énorme volume de pierres exigées pour l'édification du môle. L'apport des lests lors des travaux précurseurs avait déjà été indiqué ; leur provenance ne peut évidemment être précisée, mais comme pour les lests encore observables à terre (supra), elle est certainement très diverse. Curieusement, les auteurs qui ont décrit le môle fournissent peu d'informations sur les autres pierres. Selon nos propres observations, les roches mises en œuvre entre 1840 et 1844 présentent trois origines différentes : la première, toute proximale, à savoir le leucogranite feuilleté à gros grain du Croisic, entre autres à l'enracinement ; la seconde, d'origine un peu plus éloignée, à savoir le granite à grain fin de Batz, a joué un rôle essentiel dans les parements vus, le pavage , la tablette… ; la troisième enfin, nettement distale, à savoir le granite de Trégunc (Finistère) uniquement réservé, semble-t-il au couronnement du parapet.

Au premier abord, l'appel à un granite aussi éloigné peut surprendre ; en fait, sa mise en œuvre au Tréhic s'explique aisément. Si le granite de Batz peut livrer des pierres de taille de qualité, leurs dimensions restent généralement trop faibles pour couronner un parapet face au déferlement de la houle du large. Par contre, le granite de Trégunc est susceptible de fournir de tels éléments. Des mesures effectuées en divers points montrent que les pierres utilisées peuvent dépasser un mètre (1,30 m), ce qui, avec une largeur de 0,75 mètre et une hauteur d'environ 0,45 mètre, pour une densité de l'ordre de 2,65, donne des pierres nettement supérieures à une tonne.

Le granite de Trégunc est une roche à gros grain, localement même porphyroïde – c'est-à-dire offrant de grands feldspaths se détachant sur un fond plus fin à teinte claire, presque blanche, rehaussée par un piquetage de mica noir (biotite) ; le mica blanc (muscovite) reste sporadique. Il est reconnu depuis longtemps comme meilleure pierre de taille de tout le littoral en Bretagne méridionale (Barrois, 1885, Carte géologique à 1/80 000, feuille « Lorient »). Les principales carrières étaient ouvertes en bordure de la ria de l'Aven ce qui facilitait le transport par mer. Le granite de Trégunc livre non seulement des pierres de forte dimension, mais sa résistance à l'érosion est remarquable. Il suffit pour s'en convaincre de le comparer par exemple au leucogranite de Ploemeur (Morbihan) lorsque les deux roches sont juxtaposées dans le même ouvrage ; la pierre de Ploemeur apparaît en creux par rapport à celle de Trégunc. Dans le môle du Tréhic, les superbes éléments du couronnement du môle sont, dans leur ensemble, demeurés intacts. Tout au plus peut-on remarquer l'éclatement de la pierre à l'emplacement des pièces de fer. Localement le granite est tapissé de lichens dont la somptueuse coloration orangée (Xanthoria parietina) tend encore à accroître la beauté…

Le môle du Tréhic a fait aussi appel pour partie au granite de Batz (parement vu, tablette, pavage). Mise en œuvre également des pegmatites filoniennes locales. Le phare dressé à l'extrémité du môle du Tréhic est en granite de Batz, façonné en pierres de taille locales. Des orthogneiss gris sombre, en blocs informes ont été récemment accumulés en enrochements protecteurs au pied du môle du Tréhic ; il semblerait que ces orthogneiss aient été extraits en Bretagne méridionale, sans doute en Loire-Atlantique. Des blocs d'orthogneiss ont été également recherchés pour un enrochement en baie de Dumel.

Habitat et constructions diverses

De nombreuses demeures anciennes ont été édifiées au Croisic, tout au moins en partie, avec le granite de Batz, principalement au XVIIe siècle, sur les quais, grâce à la fortune des armateurs et autres notables. Parmi d'autres, citons quai de La Grande-Chambre, au n° 5 (photo 7), l'hôtel Madec (1637) avec sa majestueuse façade en pierres de taille ; quai du Port-Giguet, au n° 15, également en pierres de taille avec ses petites enclaves gris sombre ; sur le même quai, une autre demeure où la pierre usée, desquamée, est devenue beige ; quai de la Petite Chambre, au n° 8, où le granite de Batz est si érodé que les joints en ciment apparaissent en relief… De belles habitations ont été également élevées à l'intérieur de la cité : place de Dinan, juste au débouché de la rue Saint-Yves, une maison à colombage avec son rez-de-chaussée à deux portes cintrées, en gros moellons altérés, parfois érodés sur plusieurs centimètres, s'effritant même sous les doigts, avec leurs enclaves sombres en creux ; dans la Grande-Rue, n° 7, 15, 17, toutes trois avec porte en anse de panier ; mais aussi rue de l'Église (n° 28), rue du Pilori (n° 13, à colombage)…

Photo 7 - Au Croisic, Quai de la Grande Chambre, n° 5 (1637), en granite au moins pour partie, de Batz ; appel à un calcaire blanc, distal, dans les parties sommitales

Crédit photo : L. Chauris

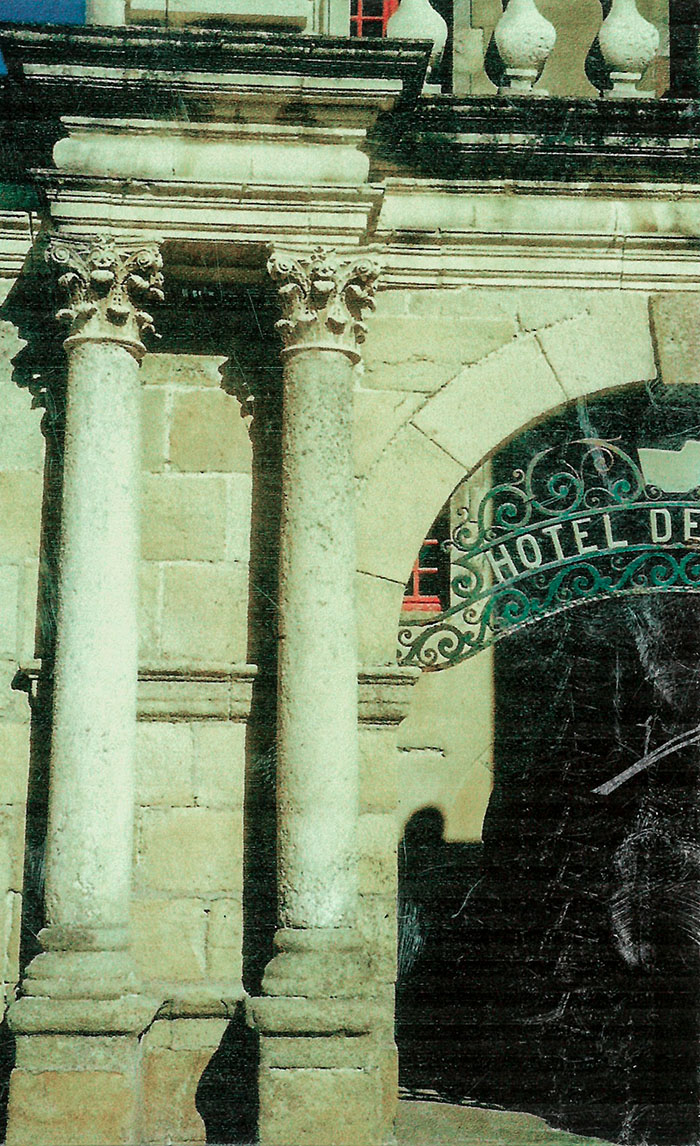

Un leucogranite cataclastique, tout à fait semblable à celui exploité à Lescastel dans le massif de Questembert en Morbihan intérieur, a été utilisé sous forme de petits moellons pour l'habitat récent (quai du Port-Giguet). Le granite à grain moyen du Hinglé dans le massif de Dinan (Côtes-d'Armor) a été recherché pour chaînage d'angle et entourage des ouvertures dans une maison récente rue du Pont-du-Chat. Les quatre colonnes monolithes de l'Hôtel de Ville du Croisic sont en leucogranite (photo 8).

Photo 8 - Hôtel de ville du Croisic (ancien Hôtel d'Aiguillon) ; deux colonnes monolithes en leucogranite pegmatitique ; chapiteaux en calcaire (de Charente ?)

Crédit photo : L. Chauris, 2011

Sur la « Côte sauvage », le moulin ruiné constitue un excellent exemple de polylithisme de provenance locale : leucogranite avec différenciation pegmatitique ; pegmatite à gros feldspath blanc, granite à grain moyen légèrement orienté ; granite grisâtre.

Selon leur époque, les murs de clôture sont d'habitus différents. Près du Port aux Rocs, vieux mur, en moellons hétérométriques. Au Croisic, près de La Croix, ensembles granitiques soigneusement agencés. Les enrochements littoraux peuvent être effectués en blocs granitiques hétérométriques, déversés en vrac sur le haut de l'estran (Le Croisic). Place de Dinan, au Croisic, vieux pavage hétérométrique polylithique.

Le tuffeau du Val de Loire a été mis en œuvre dans plusieurs maisons anciennes au Croisic. C'est, semble-t-il, en tuffeau qu'étaient façonnés les encadrements des ouvertures de l'ancienne poissonnerie (1878). Selon toute probabilité d'après les modalités de l'altération, la même roche a été utilisée pour les encadrements des ouvertures du bâtiment de la gare (1879), à présent peints en blanc. À Piriac-sur-Mer, une ancienne demeure est typiquement polylithique, partie inférieure en granite, partie supérieure en tuffeau ; l'ancien hôtel du port associe granite local et tuffeau distal.

Un autre calcaire, nettement plus résistant à l'altération a été aussi recherché : une provenance de la Charente est présumée. Parmi d'autres, citons quai de la Grande Chambre, les parties sommitales de l'hôtel Madec ; hôtel d'Aiguillon, chapiteaux couronnant les colonnes de l'entrée ; salle des fêtes…

Art funéraire – monuments commémoratifs

Le vaste cimetière du Croisic expose de manière saisissante les métamorphoses récentes dans l'art funéraire, tant en ce qui concerne la morphologie des monuments que leur nature pétrographique. Sa partie ancienne est caractérisée par l'abondance (la « forêt ») de croix dressées vers le ciel, en contraste frappant avec la partie récente où règnent des stèles plates. Les granites régionaux se recouvrant de lichens, signe d'abandon, les dalles schisteuses, les calcaires gris sombre, les marbres blancs noircissant irrégulièrement sous le climat océanique… sont aujourd'hui remplacés (balayés pourrait-on dire) par des pierres souvent d'origine très lointaine. En provenance de Bretagne, citons le granite rouge de La Clarté en Ploumanac'h (Côtes-d'Armor) qui a été utilisé aussi pour le récent colombarium ; le granite bleu de Lanhélin (Ille-et-Vilaine), plus rarement, le granite gris-blanc du Huelgoat (Finistère) immédiatement identifiable par ses innombrables cristaux à section rectangulaire de sombre cordiérite et, sporadiquement, le granite, dit gris celtique aux énormes feldspaths blancs, extrait à Plounevez-Quintin (Côtes-d'Armor). Depuis quelques années, l'appel au granite gris du Tarn, dans le sud de la France, s'apparente à une vague déferlante, due sans doute à son coût relativement modéré. De Scandinavie ou de Finlande, descendent le Labrador vert (actuellement délaissé), le Labrador bleu aux reflets chatoyants toujours apprécié, le Balmoral rouge intense, le Brun Baltique avec ses innombrables petits orbicules. D'Espagne montent le Porino aux feldspaths rose pâle, d'Afrique du Sud, les gabbros à grain fin de teinte noire… Mais de plus en plus à présent, ce sont les migmatites (« granites veinés ou rubanés ») de l'hémisphère sud qui envahissent le cimetière ; leurs teintes oscillent du rouge au vert, semblant vouloir conférer aux monuments funéraires comme un reflet festif…

L'impact de l'océan, si sensible partout au Croisic, se retrouve aussi dans le cimetière avec le monument aux péris en mer en blocs verticaux de granite, mais également dans les tombes particulières (bateau à voiles gravé sur une stèle plate en Labrador bleu).

Le monument aux morts de Piriac-sur-Mer, érigé devant le cimetière après la guerre 1939-1945, est une belle stèle, polie, à section triangulaire, façonnée dans le granite du Tarn.

À La Turballe, le monument aux morts, avec deux degrés, socle, stèle, acrotère et croix, se dresse à Trescalan, à proximité de l'église ; ses différents éléments sont façonnés dans un leucogranite à grain fin, extrait, selon toute probabilité, dans le massif de Guérande.

Au Croisic, le monument aux morts, situé dans le cimetière, a fait appel, semble-t-il, au leucogranite à grain fin de Guérande ; la guerre de 1939-1945 est évoquée par une plaque de marbre. Un second monument se dresse à l'entrée du Mont-Esprit ; édifié sur le modèle de la stèle en leucogranite à grain fin, il est couronné par un coq en métal (« La ville du Croisic, à ses enfants morts pour la patrie » (14-18/39-45)).

L'impact de l'océan, si sensible partout au Croisic, se retrouve aussi dans le cimetière avec le monument aux péris en mer, en blocs verticaux de granite…

À La Turballe, près du port, la belle stèle à la mémoire des « péris en mer » est façonnée dans le granite du Hinglé (massif de Dinan).

À Batz-sur-Mer, le monument aux morts est érigé près de l'église du Mûrier (type « plat » en leucogranite à grain fin). La plaque nominative est en granite bleu de Lanhélin (Ille-et-Vilaine).

Le cas des lests

Comme de nombreux ports, Le Croisic a été, dans le passé, l'objet de délestage, à savoir l'abandon des pierres utilisées en l'absence de marchandises (ici essentiellement le sel). Le géologue ne peut manquer d'être frappé par la diversité lithologique que l'historien s'efforce de rattacher aux contrées d'origine. La réutilisation des énormes volumes de lest, témoin de l'activité maritime de la cité et tout spécialement vers l'Europe du Nord, constitue, sans conteste, une des originalités du Croisic.

Très tôt déposé sur des écueils transformés peu à peu en jonchère et sous le duc d'Aiguillon, à l'emplacement du futur môle (supra), le lest constitue aux deux extrémités des quais, des reliefs de néo-formation anthropique, le Lénigo et surtout le Mont-Esprit aménagé en belvédère (photo 9). Cependant, ledit aménagement, s'il est une réussite au point de vue de l'urbanisme, empêche, le plus souvent, sauf dans les parements vus qui ne représentent qu'une infime part du volume, de préciser la nature pétrographique des matériaux. Toutefois, des observations plus ponctuelles, mais souvent riches d'informations, sont possibles un peu partout dans les vieux murs de la ville, mais aussi en pavage (place de Dinan) (photo 10).

Photo 9 - Mont-Esprit, au Croisic, formé par une accumulation de lest (« lest pris »)

Crédit photo : L. Chauris, 2011

Photo 10 - Au Croisic, Place de Dinan

Vieux pavage. Remploi d'anciens d'éléments de lest (au moins pour partie), dont la diversité lithologique témoigne de l'activité maritime de la cité.

Crédit photo : L. Chauris, 2011

Nos examens, bien qu'encore préliminaires, indiquent déjà une étonnante diversité pétrographique, sans qu'il soit possible, le plus souvent, de préciser avec certitude l'origine des matériaux. Parmi les roches sédimentaires ont été notés : silex, craie avec nodules de silex, poudingue ferrugineux, conglomérat à fragments quartzeux, calcaire bleu-gris (avec veines de calcite blanche), calcaire gris corrodé, calcaire beige… Parmi les roches métamorphiques : micaschistes, gneiss, amphibolites, migmatites… Parmi les roches magmatiques : divers granites, diorite, microgranite, granite orthogneissique, peut-être basalte (?), aplite rose… Certains galets de quartz sont possiblement aussi du lest. Dans l'état actuel des recherches et en l'absence, à notre connaissance, de données archivistiques, seules quelques hypothèses d'origine peuvent être formulées ; les roches métamorphiques proviendraient, au moins en partie, des pays scandinaves ; les calcaires bleu-gris peut-être de Belgique… ; les silex et la craie pour partie de la Haute-Normandie.

Appendice

Impossible de quitter le sous-sol de la région de Piriac-sur-Mer, sans quelques annotations sur des remarquables minéralisations en étain (cassitérite : oxyde d'étain, SnO2) et en uranium (pechblende : oxyde d'uranium, UO2). Quelques mots aussi sur les phtanites.

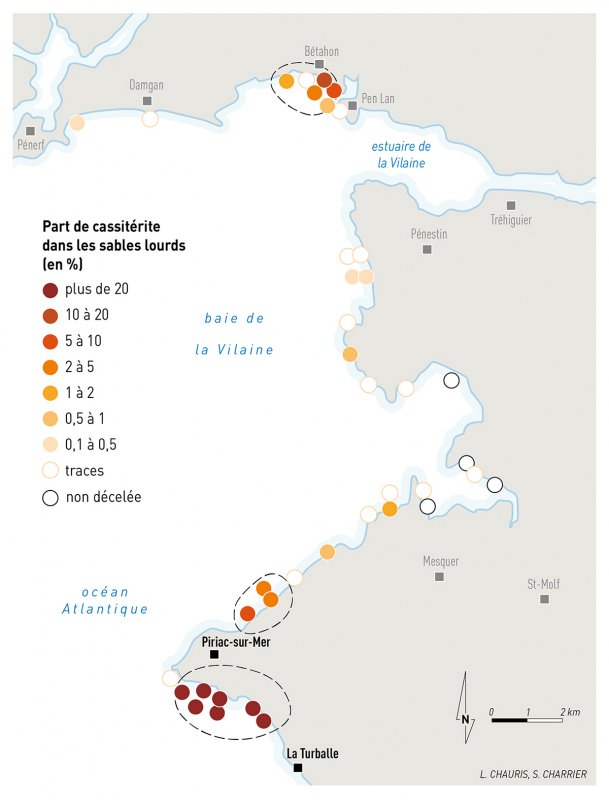

Cassitérite

Exploitée depuis longtemps en Armorique (Âge du bronze, époque gallo-romaine), la cassitérite a été redécouverte en deux points de la Bretagne au XIXe siècle, entre autres sur l'estran à Piriac-sur-Mer. L'occurrence est constituée par un lacis quartzeux intragranitique, avec localement béryl et feldspath potassique. La cassitérite, de teinte brun-noirâtre, à nuance violacée, fréquemment de la grosseur d'une noix, a tendance à cristalliser aux épontes des filons ; elle s'associe préférentiellement à la muscovite. Les sables des plages sont localement enrichis en ce minéral lourd (Chauris, 1997, 2014 ; fig. 4).

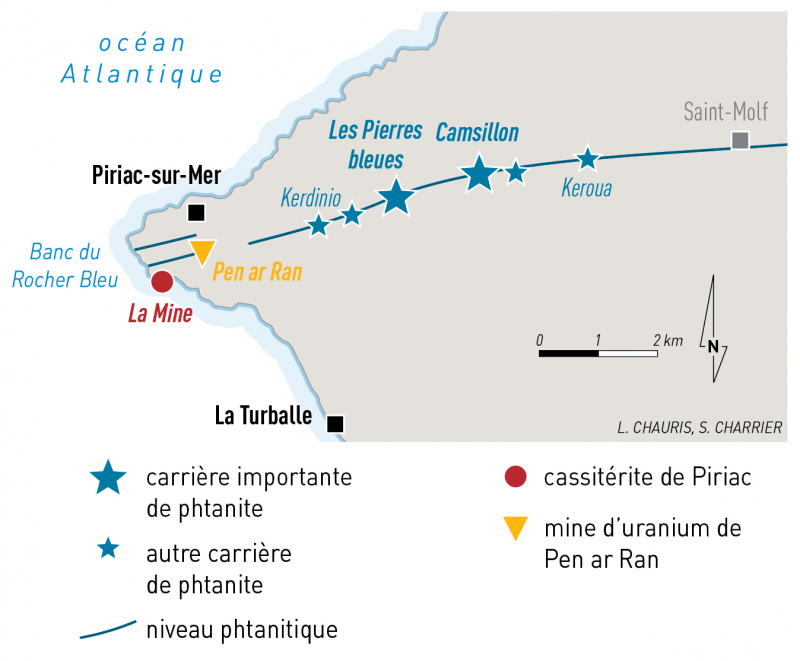

Pechblende

La découverte de ce minéral en Bretagne est récente (vers les années 1950). À Pen ar Ran en Piriac-sur-Mer, la pechblende atteint des dimensions exceptionnelles (Cathelineau, 1981), sous deux faciès différents : un habitus sphérolitique (faciès pechblende classique) atteignant jusqu'à 10 cm ; un faciès prismatique (avec des formes cristallographiques habituelles de l'uraninite, mais dépourvue de thorium), dépassant 4 cm. Fait digne d'être signalé, à Piriac-sur-Mer la pechblende a été prospectée par sondages sous la mer, en 1989.

Phtanite

Cette roche siliceuse, très dure, à grain très fin, de teinte bleu-noirâtre, parcourue par des filonnets de quartz blanchâtres, forme d'épais bancs très allongés approximativement d'ouest en est dans les formations métamorphiques à l'est de Piriac-sur-Mer. Elle était exploitée comme matériau d'empierrement, voire pour la construction dans plusieurs carrières ; au lieu-dit « Les Pierres bleues », très allongée ; carrière de Camsillon, noyée ; carrières de Kerdinio et de Keroua (fig. 5). Sur la côte, la « Baie du Rocher bleu » reflète un niveau de phtanite. Sur l'estran, les sombres galets phtanitiques sont parfois très abondants.

Épilogue. Polylithisme. Pierres proximales et distales

À l'issue de ces annotations sur les pierres mises en œuvre dans quelques petites cités maritimes de la Loire-Atlantique (et ce, malgré leur caractère encore incomplet) quelques thèmes peuvent, dès à présent, être bien mis en évidence.

En premier lieu, un remarquable polylithisme. Ce terme sous-entend l'emploi, dans une même construction, des pierres de nature et de provenance différentes. Ledit polylithisme peut être primaire (ou originel), ou secondaire (ou acquis) par suite des modifications ultérieures dans la construction. Comme partout, de telles modalités se rencontrent au Croisic, ainsi que les annotations précédentes l'ont déjà laissé entendre. Le polylithisme s'avère souvent de type proximal, tel l'ancien moulin sur la Côte sauvage en moellons : granite grossier non orienté, granite fin grisâtre, leucogranite à grain fin, granite à grain moyen légèrement orienté, leucogranite avec différenciations pegmatitiques, pegmatites à gros feldspaths blancs… c'est-à-dire avec appel à toutes les roches environnantes induisant un polylithisme désordonné. Le polylithisme se montre parfois tant de nature proximale que distale, telle l'entrée de l'hôtel d'Aiguillon avec ses colonnes monolithes (trois d'entre elles en leucogranite pegmatitique surmontées par des chapiteaux en calcaire), ou aussi le réduit de la Pointe avec l'association d'un calcaire lointain au granite local. L'art funéraire avec appel aux pierres du monde entier révèle un polylithisme exacerbé d'une nature un peu particulière.

En second lieu, corollaire du premier, la diversité dans la provenance des approvisionnements. Une part prépondérante est faite aux différents granites locaux, et tout particulièrement à celui de Batz, reflet du nombre impressionnant de carrières ouvertes dans cette petite intrusion. Appel a été fait aussi, mais dans une moindre mesure, à différents granites bretons : Trégunc et Huelgoat (Finistère), Ploumanac'h et Le Hinglé (Côtes-d'Armor), Lanhélin (Ille-et-Vilaine) sans oublier le kersanton (qui n'est pas un granite !) des confins orientaux de la rade de Brest (Chauris, 2010). Extrait dans le sud de la France, le granite du Tarn jouit aujourd'hui d'un vif engouement dans l'art funéraire.

Un autre groupe rassemble les calcaires blanchâtres extraits au-delà des limites du Massif armoricain. Selon toute apparence, ils appartiennent à deux ensembles différents, le tuffeau du Val de Loire, aujourd'hui très altéré ; et le calcaire de la Charente, plus résistant.

Quelques roches restent à ce jour, de provenance imprécisée. Se placent ici les quartzites séricitiques de teinte gris clair à beige, formant le dallage récemment mis en place en bordure du chemin serpentant autour du Mont-Esprit (en provenance possible d'Italie ?).