Introduction

Du fait de la conjonction de plusieurs éléments naturels (forte houle, direction du vent, très basse pression atmosphérique, fort coefficient de marée), deux départements, la Charente-Maritime et la Vendée, ont été plus particulièrement sinistrés le 28 février 2010 lors de la tempête Xynthia. Cette dernière a été l’une des plus meurtrières qu’ait connue le territoire métropolitain depuis plusieurs décennies. L’émoi suscité par un comptage macabre en augmentation régulière, au lendemain du passage de la tempête (47 décès au total), a immédiatement focalisé l’attention sur son caractère exceptionnel.

Or, celle-ci l’était-elle ? Il est judicieux de proposer dans un premier temps une hiérarchisation des éléments physiques pour évaluer le caractère exceptionnel ou non de Xynthia. Cependant, ceux-ci étant insuffisants pour expliquer la lourdeur du bilan humain, singulièrement sur deux communes littorales limitrophes du sud de la Vendée, La Faute-sur-Mer et l’Aiguillon-sur-Mer, d’autres éléments sont venus s’ajouter à la complexité de la situation post-crise. Il est par exemple important d’étudier les éléments d’ordre anthropique ayant contribué à augmenter l’exposition au risque de cette zone, notamment au regard des études qui ont été réalisées de longue date sur ce secteur, par les géographes1, en particulier nantais, et sur la thématique de l’urbanisation littorale. Enfin, une interrogation sur la gestion post-crise de Xynthia, par le biais des actions menées par les pouvoirs publics conduit à s’interroger sur l’impact et l’efficacité des mesures, et sur ce qu’il faut en attendre sur le plus long terme.

1. La tempête Xynthia, une conjonction exceptionnelle d’éléments naturels ordinaires

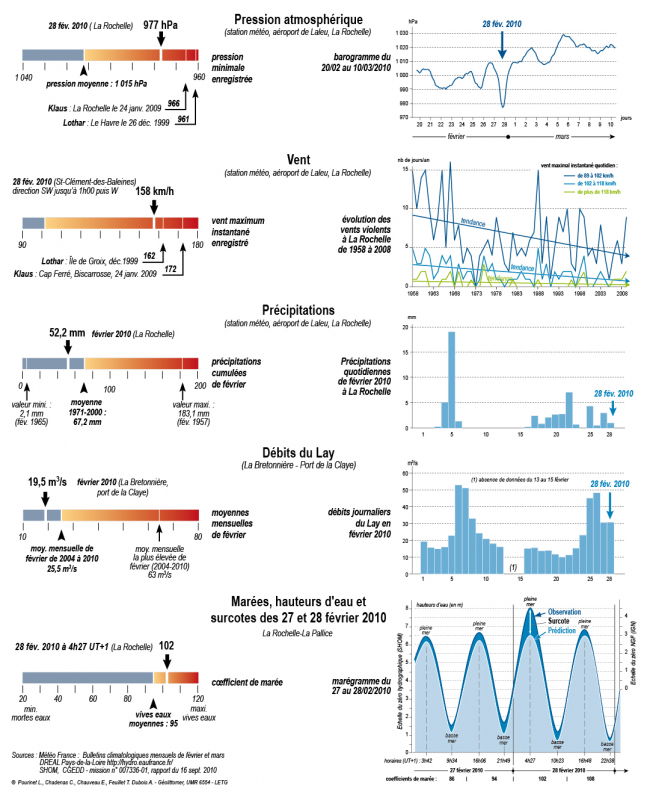

La tempête Xynthia a causé 47 victimes, dont 29 sur le seul département de la Vendée. Pour mieux comprendre les conséquences de la tempête et notamment le bilan humain très lourd, il est naturellement légitime d’observer le phénomène physique et de s’interroger : la tempête Xynthia était-elle exceptionnelle, comme l’indiquait le rapport du Sénat de juin 2010 (Anziani et al., 2010) ? En réalité, la tempête est somme toute assez banale, mais c’est la conjonction remarquable dans le temps de plusieurs facteurs qui constitue un évènement indiscutablement rare : pression atmosphérique, force et direction du vent, coefficient de la marée (fig. 1, 2 et 3).

La pression atmosphérique

Lors de l’épisode Xynthia, les pressions barométriques étaient légèrement plus hautes que lors des tempêtes de janvier 2009 et de décembre 1999, avec un minimum mesuré à 969 hPa. Xynthia constitue un événement qui s’inscrit dans le cadre des échanges énergétiques méridiens à l’échelle de l’hémisphère nord. Bien qu’associée à une dépression fortement creusée (977 hectopascals ou hPa, aux abords des côtes françaises dans la nuit du 27 au 28 février 2010), elle n’a pas de caractère inédit sur le plan météorologique. Il s’agit donc d’un événement de forte énergie, mais in fine assez « banal ».

La principale question porte alors sur les mécanismes ayant permis la transformation d’une dépression en tempête, avec pour manifestation une rapide baisse de pression, ici 11 hPa en 14 heures (entre l’observation du 27/02 et le balayage du littoral atlantique français au milieu de la nuit suivante), à comparer, par exemple, avec la valeur de 14 hPa en 12h relevée pour la tempête du 2 février 1990 (Tonnerre-Guérin, 2001). Les travaux de référence de M-A. Tonnerre, sur les tempêtes de la façade occidentale de la France, soulignent le rôle des invasions chaudes remontant loin en latitude, à la faveur d’un talweg d’altitude.

Cette situation se répète ici : le 27/02 (12h TU), à l’avant d’un talweg formé en rive gauche du courant-jet rectiligne et relativement rapide (vents de sud-ouest au niveau 500 hPa : 75 nœuds à La Corogne, 100 nœuds à Madrid), la dépression Xynthia est couplée, en altitude, à la remontée d’un air chaud sur la péninsule ibérique et le golfe de Gascogne. Cette dynamique, qui permet la brutale confrontation d’un air chaud et humide, situé à l’avant de la dépression, et d’un air froid, à l’arrière, explique l’entretien et le renforcement de cette dernière. Elle rend compte de son caractère original, au regard des mécanismes classiques de couplage entre dépressions de surface et noyaux d’altitude observés plus au nord, entre l’Irlande et l’Islande dans un secteur hors d’atteinte de l’incursion chaude.

Le vent

Au regard des vitesses de vent enregistrées, les tempêtes de janvier 2009 et de décembre 1999 étaient sensiblement plus fortes que celle des 27/28 février 2010. La dépression à l’origine de la tempête Xynthia, qui a balayé le nord-ouest de la France a généré des vents de 160 km/h en rafale sur les îles de Charente-Maritime, et de plus de 130 km/h sur le littoral sud-vendéen.

La tempête du 24 janvier 2009, celle qui a ravagé la forêt des Landes, avait une trajectoire plus méridionale et les vitesses de vents mesurées ont alors atteint les 150 km/h dans les terres, et les 170 km/h à la côte. Quant à la tempête de décembre 1999, elle se caractérise par des vents ayant atteints 175 km/h sur les côtes, et plus de 190 km/h dans les terres. Sa trajectoire principale était nettement plus septentrionale.

Devant la fréquence relative de ces fortes tempêtes, il était important de savoir si on pouvait distinguer une évolution de la fréquence des tempêtes sur un pas de temps de plusieurs décennies. À partir des relevés météo enregistrés à La Rochelle depuis 19582, trois catégories de tempêtes ont pu être distinguées, en fonction de leur intensité (moyenne, forte et très forte).

La courbe lissée des tempêtes moyennes (98 à 101 km/h) est nettement orientée à la baisse. Celle des tempêtes fortes est très légèrement décroissante, et celle des très fortes tempêtes quasi stationnaire. On n’observe donc pas d’augmentation de la fréquence des tempêtes dans la région depuis un demi-siècle, ce qui pourrait sembler aller à l’encontre des conclusions des experts du GIEC. Ce n’est pourtant pas le cas. En effet, à l’échelle « régionale » (celle de la France pour les climatologues du GIEC), les résultats issus d’une modélisation plus fine sont plus nuancés.

Le prolongement de cette investigation en remontant le temps permettrait peut-être de préciser ces tendances, en sachant que la précision des mesures s’y amenuise considérablement. Des études en cours montrent que ces tendances stationnaires caractérisent plusieurs stations de la façade atlantique sur la même période, de Brest à Biarritz.

Mais en tout état de cause, en ce qui concerne les submersions sur l’ensemble de la façade atlantique française, les historiens qui se sont penchés sur la question ont bien montré que leur fréquence était nettement moindre dans la deuxième moitié du XXe s. par rapport à la période 1900-1950 et aux siècles précédents.

Les précipitations et le débit du Lay

Les communes de La Faute et de l’Aiguillon offrent par ailleurs un élément aggravant supplémentaire : la présence de l’embouchure du Lay caractérisée par une forme en entonnoir assez large, séparant la flèche libre de la pointe d’Arçay à l’ouest du segment littoral bas où est implantée la commune de l’Aiguillon à l’est (fig. 6). Au débouché de ce petit fleuve côtier, même en l’absence de crue, l’afflux d’eau en provenance du continent provoque une hausse supplémentaire du plan d’eau dans toute la partie estuarienne, du fait des surcotes marines qui bloquent l’évacuation normale des eaux douces.

Au moment de la catastrophe, le Lay ne connaissait pas de crue particulière. En ce qui concerne les débits journaliers, on observe des valeurs très modestes dans les jours précédents : 48 m3/s le 26 février 2010, 30 m3/s le 27. Par comparaison, le débit journalier maximal observé sur le Lay depuis 2004 a atteint 210 m3/s le 16 janvier 2008. Ce débit peu imposant renvoie aux précipitations, elles-mêmes très modestes, du mois et des jours ayant précédé la tempête (Chauveau et al, 2011). Ce facteur a certainement joué un rôle non négligeable dans l’atténuation du phénomène et cette conclusion vaut également pour les cours d’eau plus imposants et tout proches, la Sèvre Niortaise et la Charente.

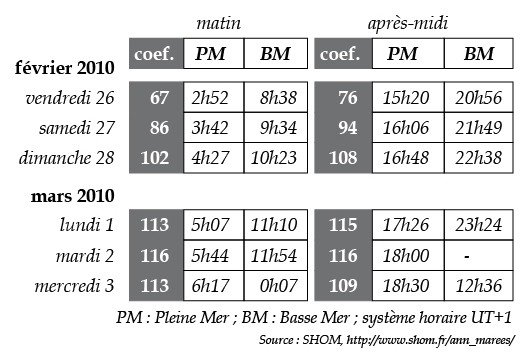

De fait, la zone inondée le 28 février 2010 sur la commune de La Faute-sur-Mer correspond à la partie la plus basse topographiquement, située le long de l’estuaire du Lay et non du côté de l’océan Atlantique. La mer s’est engouffrée dans l’estuaire du Lay et l’inondation s’est faite par submersion de la digue construite sur la commune de la Faute-sur-Mer, sans rupture de celle-ci. La mer a, en revanche, créé une brèche dans la dune côté océan, plus au nord au lieu dit « la belle Henriette ». Celle-ci a provoqué un effet tenaille pour la zone urbaine, prise entre l’arrivée d’eau de la baie venue par le Lay et celle entrée par la brèche (fig. 5).

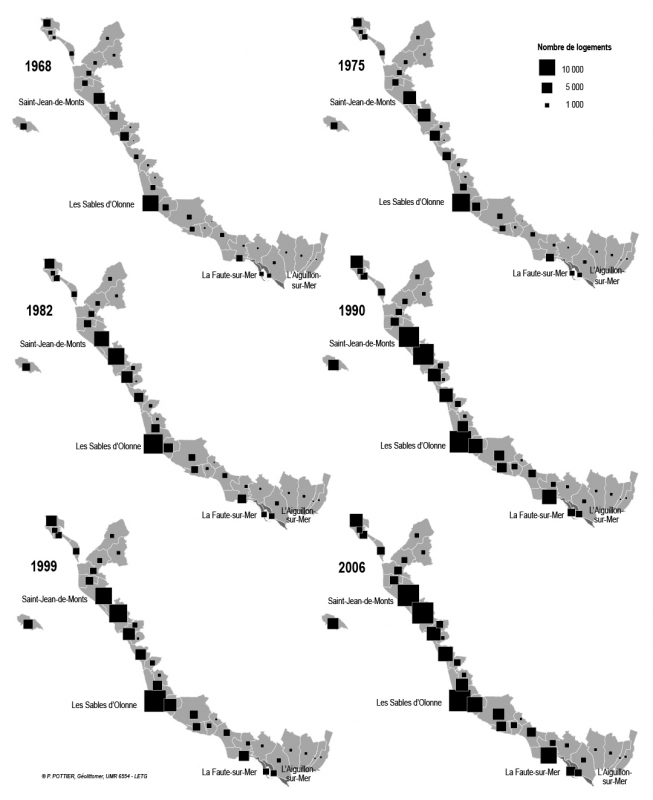

Le cœfficient de marée

Le 28 février, la pleine mer avait lieu à 4h27 avec un coefficient de 102, à quelques heures du passage de la tempête. Cependant, les pleines mers des trois jours suivants se caractérisent par des cœfficients sensiblement plus élevés : respectivement 113, 116 et 113 (fig. 2).

La catastrophe aurait donc pu être pire si les mêmes vents s’étaient déclarés 24 h, 48 h ou même 72 h après.

Ce qui est remarquable lors du passage de Xynthia, c’est la conjonction, sur un temps très court, de forts coefficients de marée (102), des pleines mers et des vitesses de vent importantes, qui a entraîné des effets de surcote bien connus sur ce secteur (jusqu’à + 1,53 m mesurés à La Rochelle environ trois heures avant la pleine mer). La configuration de la côte et la faible topographie sous-marine qui se prolonge jusqu’à de grandes distances du trait de côte augmente le risque de surcote (fig. 3). La direction des vents a constitué, par ailleurs, un facteur important dans la création de la surcote, puisqu’ils étaient orientés au sud à sud-ouest à 1 h du matin, pour passer progressivement à l’ouest à 4 h du matin.

Le caractère destructeur de la tempête Xynthia résulte donc de la concomitance de tous ces éléments naturels, non exceptionnels si on observe chacun d’entre eux séparément. Cependant, l’émoi suscité par le nombre de décès dû aux conséquences de cet événement a immédiatement focalisé l’attention sur son caractère exceptionnel, qui ne l’est nullement, aux vues de cette analyse détaillée du phénomène.

L’ampleur des conséquences de cet événement (nombre de décès, dégâts sur les habitations, sur l’agriculture…) s’explique pour de nombreuses raisons. Si la qualité des prévisions à court terme n’est pas en cause, le risque de submersion sur les sites sinistrés ne peut être, en revanche, méconnu : les submersions importantes sur le site de l’anse de l’Aiguillon ont historiquement une période de retour d’une trentaine d’années, soit un épisode marquant par génération. L’aléa sert ici de révélateur de dysfonctionnements et témoigne d’une absence de conscience du risque, sur un espace dont la vulnérabilité n’a pourtant fait que croître dans les dernières décennies, notamment du fait du modèle de développement urbain s’étant opéré sur ce secteur.

2. L’urbanisation du littoral, facteur d’exposition au risque de submersion

Poser la question de l’urbanisation de façon générale ne permet pas de donner beaucoup de sens à la vulnérabilité de ce littoral impacté par la tempête Xynthia. Posée en termes de formes spatiales et de processus d’urbanisation, cette question apparaît, en revanche, plus à même d’en éclairer les aspects les plus saillants, ceux qui permettent de comprendre l’ampleur du bilan humain de la tempête Xynthia. Ce dernier peut alors apparaître comme la conséquence directe du développement urbain du littoral en zones sensibles, opéré sans véritable régulation.

Il convient de reconnaître sur ce point que le département de la Vendée présente quelques caractéristiques remarquables. Ceci a déjà été souligné, il y a plus de 30 ans, par les géographes nantais Jean renard, Alain Chauvet ou encore Jacques Marcadon, qui s’interrogeaient au sujet du littoral vendéen « sur la nature et la quantité d’espace qui change(ait) de fonction, ainsi que sur la façon dont s’opèr(ai)ent les transferts d’usage et de savoir aux dépends de qui et de quoi et au profit de qui et de quoi ? » (Renard, 1980).

On peut globalement caractériser ces formes et ces processus d’urbanisation en soulignant quatre points majeurs de leur construction, dont le tournant s’est opéré dans les années 1970.

La très forte pression du tourisme balnéaire

La Vendée est le deuxième département touristique français par sa capacité d’hébergement dans les cantons littoraux, avec 660 000 lits en 2010, derrière le Var 865 000 lits, et devant les Alpes-Maritimes 656 000 lits (source INSEE, 2010). Le développement touristique résidentiel en Vendée est pourtant récent. La façade littorale départementale a en effet enregistré la plus forte augmentation de la capacité d’hébergement touristique au niveau national entre 1990 et 2010, avec + 27,5 % du nombre de lits, loin devant les Alpes-Maritimes pourtant deuxième par son dynamisme, avec + 23,9 % (+ 11,7 % pour l’ensemble du littoral français).

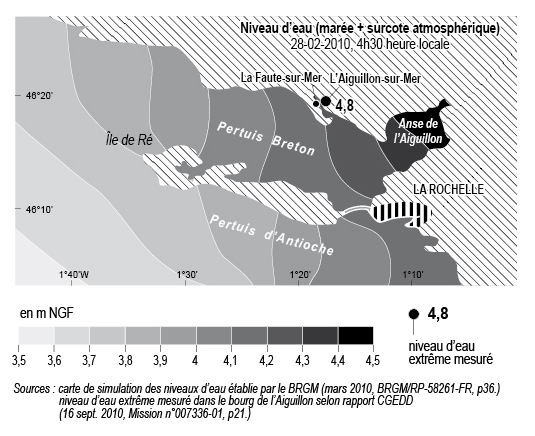

Dans les années 1950, ou 1960 selon les secteurs littoraux, l’emprise de l’urbanisation était encore modeste (fig. 4). En 1968, la Vendée n’est que le 6e département littoral français pour son parc de résidences secondaires avec 24 000 logements, alors que la Loire-Atlantique est 3e avec 34 000 logements. En 2007, la Vendée est au 4e rang avec 108 000 logements et la Loire-Atlantique 11e avec 70 510 (source INSEE, 2007).

Au tournant des années 1970, l’urbanisation du littoral vendéen entre dans une nouvelle ère, celle d’un processus plus massif. Surtout, les lotissements et immeubles collectifs marquent l’entrée sur le territoire d’opérateurs immobiliers disposant des capitaux nécessaires et porteurs d’une ambition financière sans commune mesure avec celle des constructeurs précédents. L’urbanisation littorale change d’échelle.

Le recul de l’agriculture

Ce développement urbain perçu dans bien des communes comme la certitude d’un avenir meilleur, put se faire à la faveur notamment d’une activité agricole en faiblesse.

Tout d’abord, parce qu’elle fut en déclin au moment de cet assaut de la demande de terrains à bâtir. Entre 1970 et 1980, la surface agricole utilisée des communes littorales vendéennes s’est réduite de 5,1 %, contre 2,5 % pour l’ensemble du département, traduisant ainsi une agriculture du littoral « périmée », comparée au « modèle dominant de l’agriculture vendéenne productiviste » (Renard, 1983).

Cette situation résulte également d’une déstructuration de l’agriculture traditionnelle de l’essentiel des territoires littoraux vendéens, provoquée par la rupture du lien étroit qui existait entre la rive du marais (contact dune-marais) et le marais lui-même (Chauvet, 1980). Alors que les espaces à bâtir étaient limités sur les longs cordons dunaires de ce littoral, le processus d’urbanisation s’est en effet diffusé dans un premier temps sur la rive, pour connaître ensuite une inexorable progression vers les terres des marais, topographiquement basses.

La prise de pouvoir des groupes d’intérêt liés au tourisme

Cette évolution par élimination du monde rural se traduit, au niveau des élections locales, par la transformation de la composition socio-professionnelle des conseils municipaux (Marcadon, 1980).

Les pouvoirs changent alors de nature sur les littoraux vendéens. Les groupes d’intérêts liés au tourisme investissent les instances de décision en portant haut les couleurs du développement local3. Déjà, les services de l’État tentent de limiter les ardeurs urbaines les plus excessives des élus locaux, par des réflexions d’une autre échelle, notamment avec l’élaboration du Schéma d’Aménagement du Littoral Centre Ouest Atlantique (ALCOA, 1977). Déjà, des conflits apparaissent, entre les services de l’État et les élus locaux, d’autres sont parfois provoqués par les associations de défense de l’environnement, quelquefois même ce sont les groupes d’intérêt locaux qui s’affrontent entre eux.

Ces conflits furent bientôt attisés par la mise en place des premiers POS (désormais PLU), représentant pour nombres d’élus locaux le cadre réglementaire difficilement supportable de la fonction régalienne de l’État4.

Un contexte de régulation bien timide, peu contraignant pour l’urbanisation

De nombreuses municipalités ont été réticentes à adopter un POS, synonyme pour elles de limitation des espaces à construire et il y a eu de nombreuses manifestations de mauvaise humeur d’élus devant ce qui était considéré comme des tracasseries de l’Administration. Des élus ont même parlé de « coup de force de l’Administration », « de pression administrative contre la volonté des élus » et « d’action autoritaire et sournoise… » (Renard, 1980).

Après cette phase d’hésitation lourde de signification, les premiers documents ont été approuvés. Mais ceux-ci ont très largement distribué le droit de construire. Il suffit pour s’en convaincre de comparer l’étendue des zones à vocation urbaine de ces premiers POS littoraux, avec celle de communes intérieures, de population, de surface et de pression urbaine identiques. Les résultats sont éloquents, ces zones offrant « … un rapport des surfaces… souvent de 1 à 10… », (Renard, 1980 ; Pottier, 1987). Ainsi, au début des années 1980, dans les 33 premiers POS littoraux de Vendée, 13 000 hectares étaient réservés à l’urbanisation parmi lesquels trois quarts en dehors des tissus urbains existants (Renard, 1983).

Les raisons de cette situation furent donc multiples. Nous avons vu que l’ampleur de la demande foncière pour le tourisme ne s’est pas heurtée à une agriculture forte et capable de relever le défi de la concurrence pour le sol, que les évolutions sociales ont toutes été marquées par une appropriation des pouvoirs locaux de décision par des acteurs largement acquis, voire intéressés, au développement touristique résidentiel. Il faut aussi rappeler que le POS demeura longtemps un outil particulièrement pernicieux, aux mains d’élus locaux ainsi investis du pouvoir de légalisation des injustices foncières. Il y a plus de 30 ans, les universitaires nantais avaient déjà dénoncés cette aberration qui provoqua le sacrifice du sol et des espaces naturels sensibles au seul profit de l’urbanisation5.

Le risque d’inondation dans des zones sensibles et urbanisées

Cette analyse rapide démontre à quel point la question du foncier est au cœur de ce processus d’urbanisation, au même titre que celle des moyens que nos sociétés souhaitent ou ne souhaitent pas mettre en œuvre pour réguler les pressions qui s’exercent sur ce sol si convoité.

En Vendée, la configuration géographique particulière du littoral a exposé à ce développement urbain des espaces particulièrement sensibles aux aléas naturels. Composé en effet de longs cordons dunaires souvent complantés d’une forêt de pins maritimes et isolant de nombreux marais et zones humides rétrolittoraux (photo 1), ce littoral a été très vite saturé de constructions, là où les dispositions étaient les meilleures c’est-à-dire bien souvent au plus près de la mer. « À l’Aiguillon-sur-Mer, la colonisation des sables s’est faite dans le même sens qu’à La Faute-sur-Mer. À l’occasion des boursoufflures du massif dunaire, se sont développés deux quartiers urbains, articulés sur la route de la pointe » (Tessier, 1988).

Photo 1 – Aménagements sur le littoral à Saint-Jean-de-Monts.

(cliché J. Mornet/DDTM85 – 3/03/2010).

De 1959 à 2006, les forêts dunaires, rives de marais, marais et zones humides ont ainsi été progressivement sacrifiés au développement résidentiel. Pourtant, comparées à d’autres communes de ce littoral vendéen, celles de La Faute-sur-Mer et de l’Aiguillon-sur-Mer n’offrent pas l’image d’une pression urbaine exceptionnelle. Le nombre de logements n’y est respectivement que de 3 737 et 2 334 en 2006.

Ce développement de la résidentialisation, tardif au regard du nord de la Vendée, par exemple, s’est fait au risque bien entendu d’une dégradation évidente d’un point de vue naturel, mais aussi d’une grande vulnérabilité pour les sociétés elles-mêmes, soumises comme sur les communes de La Faute-sur-Mer et l’Aiguillon-sur-Mer aux aléas de submersion. La vulnérabilité de ces communes est en fait plutôt liée à la difficulté de faire admettre un outil de régulation tenant compte des configurations géographiques et des secteurs sensibles au regard des pressions humaines et des aléas naturels. Pourtant, l’État a cherché relativement tôt à éviter que l’on continue à construire en bord de mer, non seulement pour protéger les espaces dits remarquables de la frange côtière, mais aussi pour limiter les risques inhérents à ces zones : « c’est l’objet de l’article L 146.4 III de la loi du 3 janvier 1986 qui dit que « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage… ». Le texte précise même pour les autorités locales que le « plan d’occupation des sols peut porter la largeur de la bande littorale à plus de 100 mètres, lorsque des motifs liés à la sensibilité des milieux ou à l’érosion des côtes le justifient » » (Miossec, 1998).

3. Le risque : oubli et gestion de crise

L’oubli de l’exposition au risque

La configuration actuelle de la baie de l’Aiguillon et de ses marges est le résultat d’endigages successifs qui, du Moyen-Âge au milieu des années 1960, ont isolé près de 100 000 hectares de l’ancien « Golfe des Pictons » pour créer le Marais Poitevin (Verger, 2009). Ce territoire est caractérisé par une lutte permanente, pour éviter les entrées d’eaux marines sur les polders créés, protégés par une succession de digues (fig. 5). En moins de 200 ans, le paysage a considérablement évolué, cette frénésie ayant même conduit à imaginer des projets gigantesques comme celui de vouloir assécher toute l’anse de l’Aiguillon pour ne laisser qu’un unique passage pour la Sèvre Niortaise.

Le phénomène de submersion marine sur les deux communes impactées par la tempête Xynthia n’est pas anecdotique. Nous pouvons même être surpris de la capacité de résilience des sociétés vivant sur ces territoires ou leur ignorance (volontaire ou non) des risques inhérents à résider dans ce type de zone. Celui-ci était en effet connu puisque depuis au moins 1738 (traces écrites retrouvées), neuf submersions, suffisamment importantes pour que la mémoire collective en garde une trace, ont pu être recensées (tab. 1), soit une en moyenne tous les 25 ans (une par génération).

Tableau 1 – Les événements de submersion marine sur le secteur nord de la baie de l’Aiguillon, Vendée

| 1738 | Submersion de terres entre Saint-Michel-en-l’Herm et L’Aiguillon-sur-Mer. |

| 1740 | Tempête qui conduit à une inondation jusqu’à Luçon. |

| 1850 | Un raz de marée provoque la submersion de centaines d’hectares à L’Aiguillon-sur-Mer et Saint-Michel-en-l’Herm. |

| 27 octobre 1882 | Submersion des digues des prises à La Faute-sur-Mer |

| 1906 | Submersion au nord de La Faute-sur-Mer. |

| 21 mars 1928 | Submersion au nord de la Pointe d’Arcay dans les secteurs de la Vieille Prise et de la Jeune Prise sur 120 hectares. Le village de La Faute-sur-Mer est alors une île. |

| 14 mars 1937 | Rupture de la digue de protection du hameau de la Faute, des digues de l’Aiguillon-sur-Mer et de Triaize. |

| 1930 | Fortes attaques de la mer détruisant une digue sur 800 m à La Faute-sur-Mer. |

| 16 novembre 1940 | Rupture de la digue des Wagons à Triaizé, 3 000 ha de terres cultivées submergées avec un cœfficient de marée de seulement 88. |

| 27 décembre 1999 | Rupture d’une digue de protection à L’Aiguillon-sur-Mer submergeant environ 30 ha de terres agricoles avec un cœfficient de marée de 77. |

| 28 février 2010 | Submersion d’une partie des communes de La Faute-sur-Mer et de L’Aiguillon-sur-Mer ainsi que la majeure partie des terres agricoles de la Baie de L’Aiguillon. |

© Blanlœil A.

Le phénomène semble donc s’intensifier depuis un siècle. Les services de l’État connaissent également ce risque : à titre d’exemple, dès le XIXe siècle, des ingénieurs sont chargés de reporter sur des cartes les secteurs touchés par des phénomènes de submersion marine, les ruptures des cordons dunaires. Par ailleurs, le bourg de l’Aiguillon a été déplacé au XIXe siècle. En effet, la mise en valeur des zones humides et des dunes ont provoqué un affaissement de ces dernières, exposant les maisons au risque d’inondation de la rivière du Lay.

Le risque sur cette zone est donc connu. L’accroissement de la vulnérabilité, c’est-à-dire, l’exposition de biens et de personnes dans des zones d’aléas, est un phénomène récent sur ces communes littorales. Il devient d’autant plus grand que la pression du bâti est plus forte dans ce secteur, comme l’illustre la figure 6.

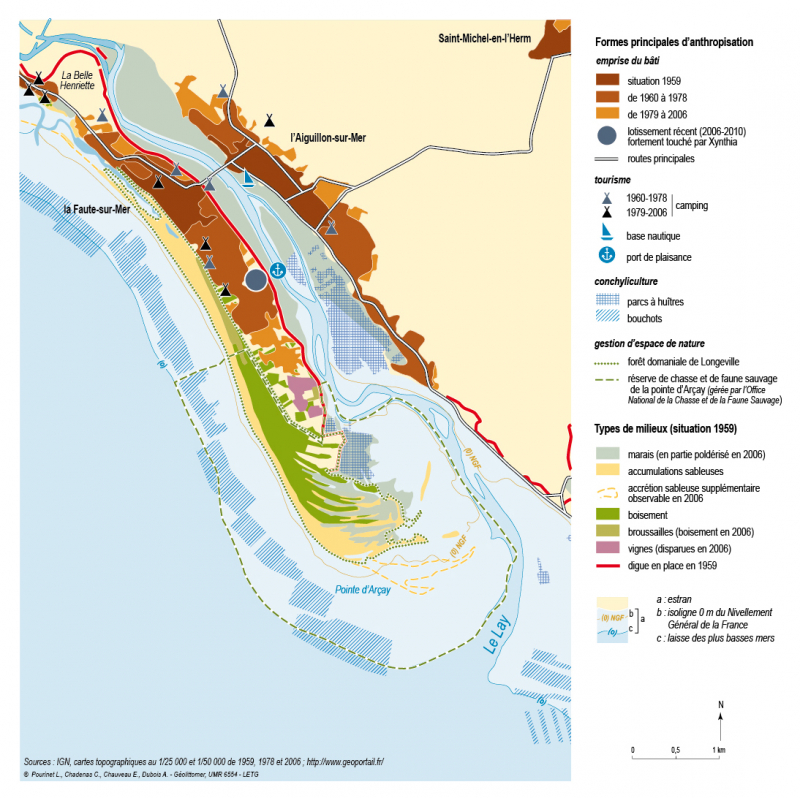

Figure 6 – Anthropisation de la flèche littorale de la pointe d’Arçay

À la Faute-sur-Mer, la tache urbaine s’est étalée vers le sud-est, profitant de l’étirement progressif, à partir du XVIIe siècle, de la pointe d’Arçay (d’après Verger, 2009). Jusqu’à la fin des années 1950, le secteur primaire (notamment l’agriculture) et la nature marquaient le paysage (d’après Renard, 1983). De 1960 à 2010, les milieux naturels ont été en partie sacrifiés à l’étalement des résidences (secondaires puis/ou principales au moment de la retraite, par exemple). La création de la réserve de chasse et de faune sauvage de la pointe d’Arçay (1973) semble constituer le frein le plus contraignant à ce processus. à noter que l’anthropisation s’est aussi exprimée à travers les installations conchylicoles à terre (hangars, …) et sur l’estran (bouchots, parcs ostréicoles, …).

Une absence criante de culture du risque

La vulnérabilité globale de cette zone au risque de submersion est conséquente. Elle révèle l’inadaptation des dispositifs préventifs généraux. Pourtant, l’État français s’est précisément doté d’outils préventifs contraignants, notamment à travers les Plans de Prévention aux risques inondations (PPRI) qui en représentent depuis 15 ans l’un des éléments les plus structurants et opérationnels. Or, sur les 864 communes littorales de l’hexagone exposées au risque de submersion marine, à peine plus de 5 % avaient au début de l’année 2010 un PPRI approuvé. Sur le secteur qui nous occupe, seule la commune de la Faute-sur-Mer en était dotée ; malgré une mise en place qui n’a pas été sans heurts : « la délibération du conseil municipal de la Faute-sur-Mer adoptée le 10 novembre 2009 à la grande majorité des élus présents (13 sur 15 ce jour-là) demande un report de 3 mois de l’enquête publique relative au PPRI. Cette enquête publique est incontournable pour pérenniser le PPRI qui prévoit de restreindre l’urbanisation dans la commune » (Libération, lundi 8 mars 2010, page 14). Malgré quinze années d’expérimentation, ces lenteurs traduisent essentiellement la difficulté du dialogue entre les services de l’État, à l’initiative de leur mise en place, les élus locaux qui tentent bien souvent d’étendre l’espace constructible en « jouant la montre », notamment dans les espaces littoraux, les administrés peu informés qui participent à cette pression générale, les promoteurs immobiliers qui vont dans le même sens.

De plus, les PPRI sont plus appréhendés en termes d’inondation (communes fluviales) que de submersion marine, et sont essentiellement centrés autour d’une problématique d’atteinte aux biens plus qu’aux risques humains. « Ces caractéristiques démontrent la nécessaire adaptabilité de ce type de plan aux communes littorales. C’est une explication possible du non-intérêt et du blocage de ces communes face à ce type de plan » (Anziani et al., 2010).

En l’occurrence, le zonage du PPRI de la commune de la Faute-sur-Mer ne prend pas en compte la microtopographie. Ainsi, les zones basses entre 2 et 3 m NGF en arrière de la digue le long du Lay, et de même altitude que les zones humides le long du petit fleuve côtier, sont constructibles. Dans le PPRI, la seule contrainte urbanistique est l’ampleur de la construction au sol par rapport à la superficie totale de la parcelle, le fameux COS, Coefficient d’Occupation des Sols. Aucune contrainte architecturale, préconisant par exemple un vide sanitaire et surtout une pièce de survie à l’étage, comme cela est spécifié dans des PPRI d’autres communes, ligériennes par exemple, n’est mentionné dans le PPRI de ces communes vendéennes, où le mode architectural dominant est la maison basse de plain-pied. Le type de maisons construites dans les zones inondables constitue donc un facteur accroissant la vulnérabilité de la zone étudiée et le facteur le plus aggravant pour la survie des populations. Rares sont les maisons ayant des pièces à l’étage. Aucune maison n’intègre le risque d’inondation en ayant la partie habitée uniquement à l’étage avec un rez-de-chaussée constitué d’un garage, et il n’existe aucune maison sur pilotis.

Ces éléments récurrents traduisent fondamentalement l’absence d’une culture partagée du risque. Du reste, ce terme n’est que récemment utilisé par les responsables politiques, soulignant le retard français par rapport à d’autres pays européens dans ce domaine. Si la prévention des risques est inscrite dans la loi, son efficacité est à revoir. La politique de prévention des risques d’inondation en France repose aujourd’hui trop exclusivement sur le zonage. Les efforts de pédagogie auprès des populations exposées constituent l’un des principaux points faibles du dispositif français. Or, dans la diminution de la vulnérabilité, de nombreuses études ont justement montré l’efficacité de la préparation psychologique et mentale des populations exposées.

Par ailleurs, le problème est encore accentué dans les territoires caractérisés par une faible fréquence des risques de catastrophes naturelles, ce qui est le cas de la grande majorité de l’espace français, dont font partie les communes littorales touchées par les surcotes enregistrées à l’occasion de la tempête Xynthia. S’il est possible d’espérer maintenir la vigilance des populations des régions du sud-est de la France exposées aux crues-éclair, du fait de la fréquence élevée des aléas de forte intensité, comment y parvenir dans des régions où cette fréquence est 10 à 20 fois moindre ?

Conclusion

Cette gestion d’après-crise est pour l’instant malheureusement très dommageable sur le long terme, car elle affaiblit l’indispensable climat de confiance nécessaire à l’élaboration pourtant laborieuse d’une culture du risque en France. Par ailleurs, l’avènement de cette culture suppose également que tous les acteurs de la catastrophe s’interrogent sur leur propre responsabilité. Or, les discours et les comportements actuels en sont très éloignés. Jusqu’à une date très récente, l’État semblait finalement désigné comme l’un des principaux responsables de la catastrophe, la part de responsabilité évidente de certains élus locaux, ou de promoteurs sans beaucoup de scrupules ayant été étrangement peu mise en avant. La reconnaissance des différentes responsabilités est pourtant l’une des clés essentielles pour tirer les leçons des décisions prises localement.

À une autre échelle temporelle, la catastrophe provoquée par Xynthia et ses prolongements est malheureusement révélatrice de la faiblesse de la « conscientisation » des risques encourus par l’ensemble de la population sur ces territoires très vulnérables, et de la profondeur de la déresponsabilisation collective auto-entretenue. Les générations précédentes étaient probablement moins démunies de ce point de vue. L’effort de pédagogie et de dialogue à y déployer n’en est que plus grand.

Néanmoins, comme souvent, l’espoir que les choses évoluent vient du choc créé par l’ampleur de l’évènement. outre les maladresses lourdes de conséquences générées par les conditions de mise en place des « zones noires », l’État français semble décidé à se donner les moyens de faire évoluer les pratiques de gestion du risque et de gestion des crises sur les espaces littoraux exposés. C’est du moins ce qui ressort des expertises et recommandations des commissions parlementaires constituées ad hoc. Leur examen montre en effet que ces experts dépêchés sur les territoires sinistrés ont pris la mesure de la spécificité des points de défaillance des systèmes de prévention et de protection sur les espaces littoraux les plus vulnérables. Le détail de ces expertises, et surtout leur traduction dans l’évolution de l’appareil législatif français justifiera une attention particulière de la part de tous les observateurs de la gestion des zones littorales françaises.