Introduction

La récession économique actuelle, les inquiétudes qu’elle génère au sein du corps social et parmi les collectivités territoriales, attirent à nouveau l’attention sur la problématique des relations entre économie et territoires, en particulier sur la question des traductions spatiales des évolutions économiques contemporaines et sur celle des ressorts du développement local. Sur ces points, l’essentiel de la littérature académique relève de l’économie régionale, de l’économie spatiale et de la science régionale. Mais la géographie économique contribue aussi, quoique modestement, à alimenter les paradigmes que retiennent les pouvoirs publics dans la définition et la déclinaison de leurs stratégies économiques.

Manifestant un intérêt certain pour les analyses spatio-temporelles de localisations d’activités ou de distribution sectorielle et fonctionnelle des tissus productifs locaux, sur le temps long et à petite échelle assez souvent, les géographes étudient aussi la structuration financière, fonctionnelle et spatiale d’entreprises, qu’ils choisissent de préférence grandes et industrielles, pour identifier leurs logiques territoriales. Ils se livrent aussi à des essais théoriques sur les transformations passées ou à venir du système de peuplement, en empruntant à la démarche déductive, très fréquente en économie, et en tentant d’incorporer des concepts de cette discipline. Ils s’efforcent encore de saisir dans l’immédiateté la dimension spatiale de décisions ou de la conjoncture économique. Les travaux visant à rendre compte de dynamiques économiques territoriales effectives et sur le moyen terme sont en revanche assez rares.

Dans cette littérature on le voit très diverse, les hypothèses des modèles théoriques de référence, les interprétations ou essais d’explication des dynamiques territoriales, accordent à l’apparition, à la captation ou à la diffusion, en d’autres termes aux disparités spatio-temporelles d’adoption d’innovations technologiques, organisationnelles ou de produits, dans les activités « exportatrices » – au sens que donne la théorie de la base à cet adjectif – un rôle essentiel. Ce rôle est toutefois loin d’être clarifié, à l’image autrefois de celui du « progrès technologique » ou de la « productivité globale des facteurs » dans les analyses classiques de la croissance économique. Des décalages persistants dans l’émergence et l’adoption de ces innovations expliqueraient selon certains, et dans une certaine mesure dans la lignée de la théorie économique de la division spatiale du travail, la constitution et le maintien d’importantes disparités économico-spatiales, en particulier entre régions et villes européennes (Dauphiné, 1999). Pour d’autres, l’accélération de la vitesse de diffusion de ces innovations expliquerait à l’inverse une convergence rapide des structures d’activités régionales et urbaines, irait donc plutôt dans le sens d’une homogénéisation des niveaux de développement, ce que laisse attendre de son côté la théorie économique néo-classique, et contribuerait ainsi à la stabilité de la hiérarchie urbaine et des réseaux de villes (Paulus et Pu-main, 2000 ; Paulus, 2003). Pour d’autres encore, dont les analyses s’inspirent de références économiques éclectiques et de problématiques de management industriel, le raccourcissement des cycles de vie de ces innovations entraînerait un profond bouleversement des régimes économiques locaux. Se traduisant par une remise en question avec une fréquence accrue, pour ne pas dire de manière permanente, de la position économique des villes, il aurait pour conséquence une restructuration profonde de l’armature urbaine, générant une nouvelle « différenciation territoriale ».

Les prolongements normatifs des ces analyses sont en revanche relativement voisins. La compétitivité des territoires, entendue sous l’acception qu’en retient l’Union Européenne (capacité à améliorer durablement le niveau de vie des habitants et à procurer un haut niveau d’emploi et de cohésion sociale) repose sur le dynamisme de leurs agents économiques en matière d’innovation productive. La clef du développement économique (donc de l’explication des disparités spatiales des niveaux et trajectoires de développement économique local) réside dans la capacité à générer ces innovations qui apparaissent en grappes (clusters en anglais), davantage que dans celle à les capter. Les politiques économiques et de développement territorial doivent alors prioritairement viser la constitution d’un environnement propice à l’émergence d’innovations en continu, et pour cela attirer et appuyer des agents économiques « créatifs », dans le but de permettre un enchaînement de cycles de production de courte durée dans des branches phares. D’où, old wine in new bottles pour reprendre une jolie expression de Parr (1999), après un vif engouement pour les technopoles, puis les systèmes productifs localisés, l’intérêt que portent ces dernières années les géographes à la constitution et au fonctionnement des « pôles de compétitivité » et autres avatars des clusters anglo-saxons, ou à « l’économie de la connaissance », ou encore aux industries dites « culturelles ».

Cette représentation des ressorts et temporalités de l’évolution des activités et des disparités du développement des territoires, privilégiant une échelle micro-économique, une approche par l’offre, le très court terme, et reflétant une fascination pour les nouveautés techniques peut paraître séduisante. Mais elle prête grandement à débat, ne serait-ce que parce qu’elle ne rend pas bien compte des évolutions observées de l’espace économique français et régional, qu’on entende celui-ci dans son sens originel, économique, ou dans un sens géographique. Cela s’explique en partie par une transposition imparfaite de questionnements et notions anglo-saxonnes. Cela tient aussi à la moindre pertinence aujourd’hui que par le passé de certains des modèles théoriques qui sous-tendent ces analyses. Et à une insuffisante prise en compte d’éléments clefs qui pèsent fortement, à court et moyen terme, et à échelle méso-géographique sur les évolutions économiques des territoires. On souhaite alors ici rappeler quelques fondamentaux.

1. Les ressorts du développement économique local changent

La géographie économique se réfère, plus souvent implicitement qu’explicitement il est vrai, à la théorie de la base exportatrice, initiée au début des années 1950 pour expliquer les disparités spatiales des rythmes d’évolution de grands indicateurs économiques telles que la valeur ajoutée ou l’emploi à l’échelle régionale et urbaine et partant les évolutions des structures spatiales. Dans la forme résumée et discutable qui en est la plus répandue, elle revient à considérer que la croissance locale est impulsée par des activités « basiques »1, exportant biens et services marchands vers des débouchés extérieurs, et qui adressent directement ou indirectement une demande à des activités dites « domestiques » ou « résidentielles », dont le marché est local. L’essor de ces activités exportatrices exerce alors un effet multiplicateur de type keynésien sur l’activité locale, qui est fonction directe de la propension moyenne de l’emploi total à générer des emplois « domestiques ». La dépendance de la croissance de l’emploi et de l’activité à l’égard du développement des activités « basiques » est logiquement d’autant plus grande que les territoires sont de petite dimension.

Au cours des 30 dernières années la mondialisation des activités économiques a connu une très nette accélération, liée entre autres choses à la très forte réduction des coûts de transport impulsée au cours du dernier demi siècle par l’augmentation des vitesses de déplacement et la massification des flux, ainsi qu’au démantèlement des barrières réglementaires et tarifaires appliquées aux échanges internationaux. On peut alors être tenté de conclure que le rôle des activités « basiques » dans les économies locales s’est sensiblement accru, et donc aussi celui de leur distribution spatiale dans l’explication des disparités de variation de l’emploi et de l’activité. Et tenté ensuite d’en déduire que les politiques de développement local doivent prioritairement chercher à conforter ou promouvoir l’essor de ces activités, en particulier de celles qui sont créatrices de forte valeur ajoutée par emploi et/ou versent des salaires élevés. On comprend ainsi que bon nombre de grandes agglomérations rêvent d’accueillir biotechnologies, nanotechnologies, nouvelles technologies de l’information et de la communication, dont on espère voir bientôt s’étendre les marchés, et orientent leurs stratégies dans cette voie.

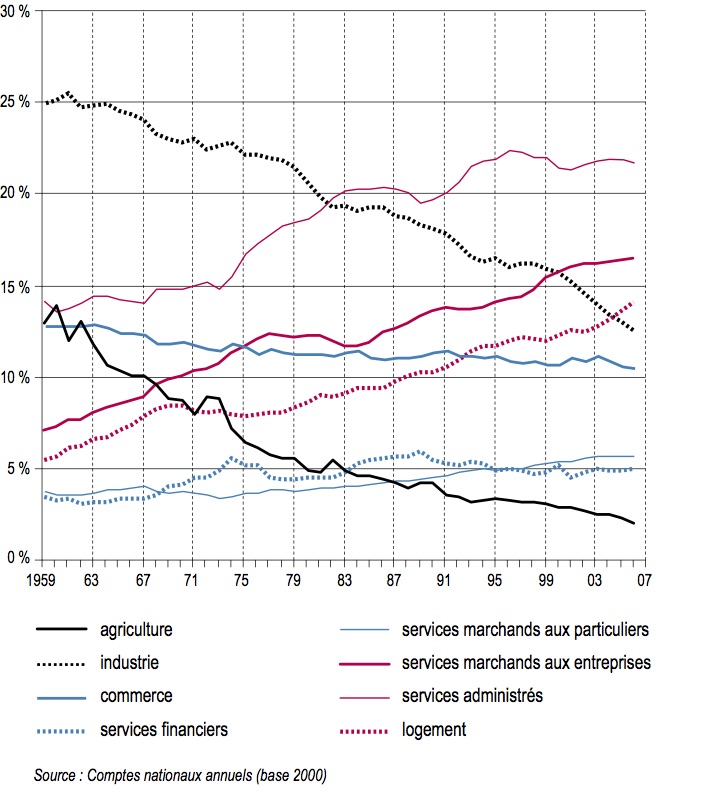

Ce schéma de pensée n’est cependant pas vraiment convaincant. Sans s’appesantir sur le caractère équivoque de la relation liant croissances des activités « basiques » et des activités « résidentielles », ce que pointe très clairement Aydalot (1985), ni sur ce que recouvrent ces deux champs – le lecteur pourra se reporter à l’éclairant Davezies (2008) –, on fera remarquer que le poids relatif des activités directement « exportatrices » dans les économies développées a dans l’ensemble très sensiblement diminué depuis 50 ans. Comme le retrace la figure 1 qui permet d’avancer quelques ordres de grandeur, la part des branches « basiques » par excellence que sont l’agriculture et l’industrie est en effet tombée, dans la valeur ajoutée, d’environ 38 % à moins de 15 % entre 1959 et 2006, une évolution très voisine pouvant être observée en ce qui concerne la distribution de l’emploi.

Figure 1 : évolution de la part des principales branches d’activité dans la valeur ajoutée, France, 1959-2006.

On fera bien sûr remarquer que l’externalisation par les entreprises industrielles de fonctions autrefois assumées en interne conduit à sous-estimer le rôle économique des activités manufacturières et qu’il faudrait associer les services marchands aux entreprises à ce groupe d’activités « exportatrices », d’autant plus que ces services font l’objet d’échanges croissants, interrégionaux comme internationaux. Le poids de l’ensemble de ces trois branches décline alors moins fortement sur l’ensemble de la période, de près 45 % à environ 31 % de la valeur ajoutée. Un tel mode de calcul conduit toutefois à surestimer le poids de la « base » productive puisqu’une bonne partie de l’activité des services aux entreprises s’adresse aux branches non industrielles qui contribuent à la formation de l’essentiel du PIB (le ratio valeur ajoutée industrielle sur valeur ajoutée totale hors logement est en effet à l’échelle nationale en 2006 de l’ordre de 0,15…) et à des marchés locaux (la localisation des services aux entreprises est très largement guidée par celle de la demande).

L’analyse peut bien entendu être affinée, géographiquement et économiquement, en retenant des nomenclatures plus détaillées des activités, et en employant différentes méthodes d’estimation du degré d’extraversion des activités locales (coefficient de localisation2, minimum requis par exemple). à l’échelle de la zone d’emploi de Nantes par exemple, en faisant l’hypothèse que la totalité de la production industrielle relève de la base exportatrice et que l’ensemble des services marchands aux entreprises travaillent pour ces activités industrielles ou pour des débouchés extérieurs, ce qui est excessif, on atteint 29 % de l’emploi total en 2006. Si l’on conduit un examen plus précis de ces services aux entreprises, selon la nomenclature d’activités française (NAF) en 700 postes, qui amène à n’intégrer dans la « base » que la moitié de leurs effectifs, cette part se réduit à 20 %. Ce qui est très proche de l’estimation moyenne (19 %) pour les zones d’emploi françaises produite par Davezies (2005) qui emprunte une approche différente, par les revenus. Celui-ci évalue l’importance de la base productive à en moyenne un quart de l’activité dans les aires urbaines, et à 24 % dans le cas de celle de Nantes.

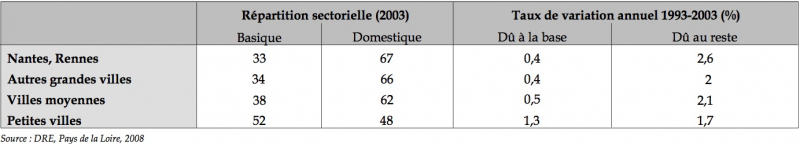

Bref, si les activités « exportatrices » ont vu dans l’ensemble leur valeur ajoutée progresser en valeur absolue, quoiqu’à un rythme très ralenti depuis 30 ans, leur importance relative dans le système productif s’est nettement amoindrie, notamment en termes d’emploi. C’est en particulier le cas dans les territoires économiquement les plus développés, c'est-à-dire les échelons supérieurs du système de peuplement, et notamment dans le Grand Ouest, entendu au sens des régions Bretagne et Pays-de-la-Loire. Une récente étude sur leur armature urbaine (DRE Pays-de-la-Loire, 2008), dont les résultats sont retranscrits dans le tableau 1, le montre nettement.

Tableau 1 : Emplois salariés privés basiques et résidentiels, selon la taille des aires urbaines du Grand Ouest

La part des activités « résidentielles » approche des deux-tiers dans le tissu productif privé des villes moyennes et des grandes villes et celles-ci contribuent à l’essentiel de la croissance observée (80 à 85 %). Considérer que cette augmentation de l’emploi « domestique » est la résultante de celle de l’emploi « basique » reviendrait à appliquer des coefficients multiplicateurs de 5 à 6 en villes moyennes et grandes, et de 1,5 en petite ville, ce qui ne serait guère crédible. En appliquant conventionnellement dans les premières un coefficient multiplicateur de l’ordre de 2, déduit du ratio des parts relatives des deux ensembles d’activités, la contribution directe et indirecte des activités basiques à la variation totale reste encore très inférieure à celle du secteur « domestique » proprement dit (entre un quart et un tiers). Ce sont donc des activités à débouchés locaux, protégées de la concurrence extérieure, qui ont tiré la croissance de l’emploi dans les villes moyennes et grandes de l’Ouest, qui figurent parmi les plus dynamiques du pays.

Un second cadre conceptuel auquel tend à se référer la géographie économique est celui de la théorie des pôles de croissance (ou de développement). Avancée par F. Perroux dans les années 1950 encore, celle-ci est d’abord une théorie de la croissance économique déséquilibrée, reposant sur des secteurs et firmes moteurs, à l’origine d’innovations techniques, et qui exercent des effets d’entraînement, de polarisation, de domination donc dans un espace économique abstrait. Par la suite, Perroux et d’autres auteurs ont tenté de donner un contenu spatial à cette notion de pôle de croissance (la croissance générée se concentre dans des lieux privilégiés) et celle-ci a été transposée dans notre discipline en assimilant ces pôles de croissance à des objets géographiques et des entités territoriales, en en faisant une clef d’interprétation de la structuration spatiale du système économique et partant du système de peuplement. Les essais de typologie figurant dans les manuels de géographie industrielle des années 1970 et 1980 incluent ainsi des « pôles et axes de développement » (Gachelin, 1977). Et si par la suite l’appellation disparaît, les travaux qui abordent les technopoles, ou les systèmes productifs locaux et localisés continuent de fait de se référer au concept. L’analyse devient aussi normative à partir des années 1960 et les politiques d’aménagement du territoire font de la constitution de tels pôles, planifiée ou encouragée, l’un des axes privilégiés de leurs orientations. Métropoles d’équilibre et assimilées, pôles de reconversion, pôles de compétitivité et ensembles métropolitains relèvent de cette démarche.

Mais si l’histoire industrielle des pays développés corrobore largement le volet économique de la théorie, et si les modalités spatiales de l’industrialisation peuvent dans une certaine mesure y être analysées à l’aune de son volet géographique, ce dernier ne rend plus guère compte des dynamiques économiques territoriales intervenues depuis une trentaine d’année. Ceci d’ailleurs quelle que soit la définition géographique que l’on donne à ces pôles, la notion restant floue et ambigüe.

Les pôles de croissance sont en effet envisagés par les géographes sous 3 acceptions principales (Parr, 1999). Ils peuvent d’abord être entendus, en géographie économique thématique (de l’industrie, de l’automobile, de l’aéronautique, de l’électronique, des biotechnologies…), au sens de complexe plus ou moins aggloméré d’activités liées par des flux d’échanges interindustriels de type « input/output » (entrées/sorties) induisant le développement économique de leur localité d’accueil (effet de concentration spatiale) et de son environnement (effet de polarisation des relations économiques), sans préjuger de sa représentation relative dans le système économique de la localité d’implantation ni de la nature des rapports entre agents économiques. Les géographes peuvent en outre considérer comme pôles de croissance des centres urbains possédant les attributs d’un pôle de croissance au sens économique (développement déséquilibré, rôle moteur de certains branches et firmes innovantes). Dans ce cas, les structures et dynamiques économiques locales d’ensemble sont fortement dépendantes des secteurs et établissements moteurs, la contrainte d’existence d’effets d’entraînement sur le voisinage étant dans un premier temps exigée (effet de diffusion), puis levée (prise en compte d’effets d’aspiration). La dernière acception, plus large et économiquement neutre, retenue en géographie régionale classique, est simplement celle de centre urbain qui croît, sans présomption aucune sur les ressorts de sa croissance et sur les retombées de cette dernière dans le voisinage.

Dans ce dernier cas de figure, l’utilisation du terme et la référence même à la notion de pôle de croissance sont un peu abusives. Mais, que l’on opte pour la première ou la seconde définition, la place occupée par les pôles de croissance dans la structuration des systèmes productifs, et plus largement dans celle du système de peuplement, semble aussi de plus en plus réduite.

En ce qui concerne la première, les analyses les plus en vogue en science régionale, que relaie une partie de la communauté des géographes, mettent l’accent sur l’affaiblissement, depuis la fin des 30 Glorieuses, des relations entre les centres urbains et leurs arrière-pays, sur celui des relations hiérarchiques au sein des réseaux urbains, sur l’importance des « effets-tunnels »3 des nouveaux moyens de transport et télécommunications, sur la dévitalisation des espaces interstitiels ainsi que des échelons intermédiaires et inférieurs de l’armature urbaine que ceux-ci génèrent (Bretagnolle, 2003). Inversement, ces analyses soulignent l’amplification d’une tendance à l’organisation de l’espace économique sous forme réticulaire et transversale à des réseaux urbains structurés autrefois selon une logique hiérarchique de places centrales. On assisterait ainsi en particulier à un découplage très net entre dynamiques métropolitaines et dynamiques régionales, les principales agglomérations, lieux majeurs de la croissance économique, ne fondant guère celle-ci sur la mobilisation de ressources régionales et focalisant les processus d’accumulation de toute nature. Le reflètent l’élargissement des aires d’approvisionnement et sous-traitance des grandes firmes industrielles au détriment des partenaires régionaux, ou inversement la concentration d’établissements de sous-traitance à proximité des grands donneurs d’ordre. Bref, dans le cadre d’une « économie d’archipel » (Veltz, 1996) les pôles de croissance urbains exerceraient de moins en moins d’effets d’entraînement et de polarisation régionale. A une heure où les manuels de l’enseignement secondaire présentent les métropoles comme des atouts pour les régions qui en sont dotées, ces points méritent d’être gardés en mémoire.

En ce qui concerne maintenant la seconde définition, des villes dont le développement économique serait soutenu, clairement déséquilibré et reposerait sur la croissance de l’activité dans un ou quelques secteurs privilégiés et sur les effets multiplicateurs de celle-ci, il ne semble plus y en avoir beaucoup au début du XXIe siècle en France et en Europe occidentale. Tout au moins de grandes villes, c’est-à-dire celles qui sont censées être les bénéficiaires d’un puissant mouvement de reconcentration géographique des systèmes productifs. Certes, on a pu penser dans les années 1990 que les technopoles et activités de haute technologie allaient prendre le relais des anciens pôles de croissance industriels de la première et de la seconde révolution industrielles. Mais dans les faits, rares sont les agglomérations dans lesquelles celles-ci pèsent d’un poids majeur dans l’évolution de l’emploi, le dynamisme économique des métropoles régionales reposant en général pour l’essentiel sur d’autres activités.

L’exemple de la zone d’emploi nantaise, qui n’est pas isolé, loin de là, en fournit à nouveau une illustration. Sur la période 1993-2006, l’emploi salarié privé, qui représente un peu plus des deux tiers de l’emploi total, a régulièrement et fortement augmenté (+ 82 000 postes). Sur cette période, Nantes étoffe sa technopole (Atlanpole) et voit labellisés quatre pôles de compétitivité. Mais à cette croissance de l’emploi salarié privé, les activités informatiques qui constituent l’une des spécialisations locales remarquables, n’ont contribué qu’à hauteur de 7,5 %, ce qui est moins que, entre autres, les services de nettoyage et de sécurité. La contribution de l’industrie aéronautique a quant à elle été de l’ordre de 0,8 % et, emplois intérimaires mis à part, celle de l’ensemble des activités industrielles a atteint à peine 2 %. On ne s’étonne alors pas que pour Garat et al. (2005) le fait saillant des évolutions contemporaines s’y résume à une « banalisation » du portefeuille d’activités économiques.

En outre, les effets d’entraînement et d’induction (le « multiplicateur ») des activités relevant des technologies de l’information et de la communication, de l’économie de la connaissance ou de l’économie culturelle sont probablement plus réduits que ceux des activités industrielles proprement dites. Sur le plan d’abord des activités entraînées, car leurs consommations intermédiaires sont moindres et car la part de ces dernières satisfaite par les entreprises locales est, semble-t-il, tendanciellement en baisse. Le tableau 2 qui figure la part de ces consommations intermédiaires dans la valeur de la production, montre ainsi clairement pourquoi la construction de matériel de transport a pu être considérée autrefois comme une « industrie industrialisante », dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire, et pourquoi Vigarié (1981), figure éminente de la géographie nantaise, aurait préféré que plutôt qu’accueillir un terminal méthanier, Montoir soit dotée d’un zone industrialo-portuaire accueillant de l’industrie automobile et un complexe poly-industriel. Il montre aussi que les activités de services qualifiés aux entreprises (conseil et assistance) adressent aux autres secteurs une demande qui est proportionnellement bien inférieure, pas beaucoup plus élevée d’ailleurs que celle des services principalement banals (services opérationnels).

Tableau 2 : Part des consommations intermédiaires dans la valeur de la production, France, 2006

| Construction automobile : 85 % | Recherche-développement : 58 % |

| Construction navale, aéronautique et ferroviaire : 80 % | Conseils et assistance : 48 % |

| Pharmacie, parfumerie, entretien : 80 % | Services opérationnels : 40 % |

Source : INSEE, Comptes nationaux (base 2000)

Sur le plan ensuite des activités induites, du fait d’une importante évasion des dépenses de consommation de leurs actifs à haut niveau de revenus, qui bénéficient à d’autres territoires, et contribue à alimenter une disjonction entre la distribution spatiale des activités de production et celle des activités de reproduction sociale, pour reprendre une terminologie maintenant largement adoptée.

En somme, au cours des quinze dernières années, les innovations de « procès » et de produits intervenues dans les secteurs industriels et assimilés, tels l’informatique, ont certes participé à l’augmentation de la valeur ajoutée, mais n’ont le plus souvent guère contribué de manière affirmée à la croissance de l’emploi local. Et il s’agit là d’un euphémisme, car on assiste souvent à l’inverse, les gains de productivité expliquant bien davantage la réduction de l’emploi industriel que les délocalisations. La contribution potentielle des innovations technologiques à l’accroissement de l’emploi dans les territoires apparaît en outre plus faible qu’elle ne l’a été et semble devoir a priori rester relativement modeste. On ne voit pas trop, en particulier, quels produits pourraient jouer le rôle qu’ont tenu les biens d’équipement des ménages durant les Trente Glorieuses. Probablement pas, pour innovantes qu’elles seraient, des séries courtes et différenciées de curés nantais4 – production mobilisant aussi bien des ressources génériques (du lait) que spécifiques (un savoir-faire local progressivement construit) –, incorporant tantôt une pincée de paprika, tantôt une poignée d’herbes de Provence.

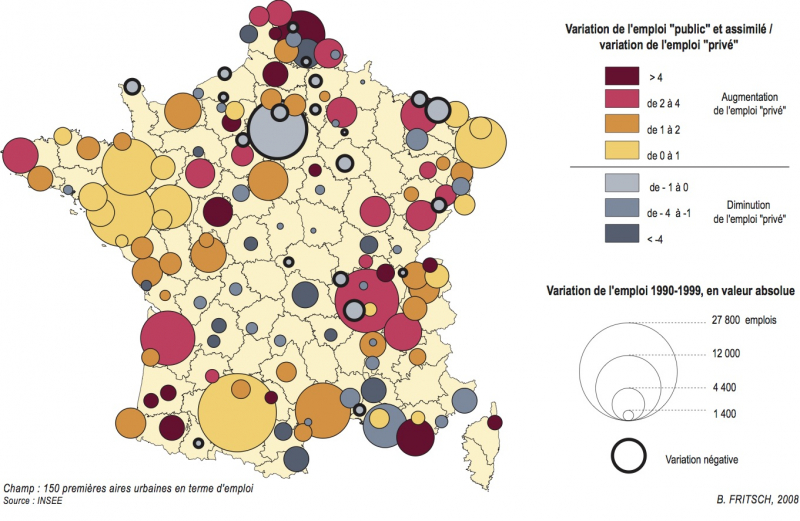

Car même si les thèses de l’École de la régulation5 appellent des critiques, les pays développés sont bien, depuis les crises d’ajustement des années 1970, entrés dans un nouveau régime d’accumulation. La croissance est notamment devenue très intensive en capital mais aussi très économe en emploi. Et sur les trente dernières années, par delà les fluctuations de court terme, l’augmentation modeste de ce dernier (+13 %) doit énormément à des agents économiques peu évoqués par les géographes (tab. 3). La moitié de cette variation est en effet imputable aux administrations publiques, centrales, locales et de sécurité sociale, suivies des ménages (personnel de maison et chèques emploi-service), et des associations sans but lucratif, la part des sociétés et entreprises individuelles, du « privé » en d’autres termes, étant inférieure au tiers. Ce fait est absolument flagrant, et presque systématique dans les agglomérations urbaines situées à l’Est d’une ligne Rennes-Toulouse au cours de la dernière décennie du XXe siècle comme le montre la figure 2.

Tableau 3 : évolution de l’emploi (en équivalent temps-plein), France, 1978-2006

| Nombre (milliers) | Part (%) | |

| Secteur "privé" : SNF, SF, EI | + 810 | 28 |

| Administrations publiques | + 1428 | 50 |

| Ménages | + 411 | 14 |

| Institutions sans but lucratif | + 236 | 8 |

| Ensemble | + 2885 | 100 |

Source : INSEE, Comptes nationaux (base 2 000).

Notes : SF = sociétés financières ; SNF = sociétés non financières ; EI = entreprises individuelles.

Figure 2 : Emploi public et assimilé versus emploi privé dans les aires urbaines françaises, 1990-1999

Schématiquement, à l’exception de Strasbourg, Toulouse et d’une partie du Grand Ouest, les créations d’emploi public et assimilé ont été plus de deux fois supérieures à celles des emplois privés. Dans nombre de cas elles ont compensé une érosion de l’emploi privé, en villes moyennes le plus souvent, mais aussi dans de grandes agglomérations (Marseille, Nice, Clermont-Ferrand). Mais elles n’ont pas suffi dans le cas de Paris, métropole incontestée en théorie bénéficiaire de la mondialisation et principal pôle d’innovation du pays.

Deux remarques ne manqueront pas d’être avancées à propos du tableau plutôt sombre et que l’on jugerait à tort provocateur, qui vient d’être dressé. Une première est que l’impact des activités « innovantes » sur l’ensemble de l’activité et de l’emploi des territoires qui les accueillent ne peut-être correctement saisi par l’intermédiaire des outils d’observation économique ou géographique, quantitatifs, dont on dispose, qu’il est empiriquement sous-estimé, car nous sommes là dans le domaine du qualitatif et du complexe. Rejoignant Charre (2000), on fera valoir en retour qu’opposer quantitatif et qualitatif n’a pas grand sens sur le plan scientifique, que le vrai débat a toujours été entre (…) la formalisation et la non-formalisation, que complexe ne signifie pas informel et que l’analyse des systèmes territoriaux ne peut justement se passer d’un effort de formalisation. Dans la même veine argumentaire, un professeur de géographie rurale, que l’on croit pince-sans-rire, nous expliquait bien il y a quelques années que si aucun géographe n’avait vu de korrigan, cela s’expliquait peut-être par le fait qu’ils étaient invisibles à l’œil nu, et que cela ne prouvait donc pas qu’il n’en existait pas.

Fondée en revanche est l’idée que les stratégies de développement économique local peuvent difficilement faire l’impasse sur le développement d’activités productives nouvelles, et que cela ne serait pas souhaitable de toute manière. Non pas tellement en raison de leurs effets d’entraînement sur l’ensemble des activités locales. Mais pour pouvoir prendre le relais, en matière d’emploi notamment, de secteurs dont les perspectives d’évolution sont incertaines ou peu favorables, et parce qu’elles contribuent, par les richesses qu’elles créent, au fonctionnement de l’ensemble du circuit économique à l’échelle nationale. C’est en effet à cette échelle que sont structurés et financés de puissants mécanismes de redistribution sociale et spatiale, qui sont une des clefs d’explication de l’importance relative des activités « résidentielles » et donc des disparités observées des évolutions des économies territoriales. On a en effet tendance à l’oublier, mais les dynamiques locales dépendent non seulement de facteurs jouant à l’échelle internationale dans le cadre d’une économie mondialisée, non seulement des initiatives et modes de coordination des stratégies des agents économiques locaux, c’est-à-dire des conditions et particularités locales, mais aussi de facteurs intervenant à échelle méso-géographique, conditionnant les dynamiques régionales et nationales. Or sur ce plan, le régime qui prévaut en France depuis l’achèvement de « l’ère fordiste » ne semble pas soutenable, le consensus politique sur la nécessité de procéder à des réformes structurelles en constituant un révélateur.

(à suivre…)