Nantes a été l’une des places fortes de la construction navale en France. Il y avait encore au milieu des années 1950, trois chantiers importants qui occupaient ici plus de 7 000 personnes (Cabanne, 1978), et la ville en était profondément marquée, socialement et spatialement. Rien que sur la Prairie-au-Duc, deux chantiers, héritiers d’initiatives industrielles de la fin du XIXe siècle, mobilisaient des milliers d’ouvriers. Nantes « la rouge », Nantes, la ville des « métallos », sortait tout droit d’un long passé maritime, fait de commerce lointain et de construction de navires en bois, avant de s’affirmer, à partir du milieu du XIXe siècle, comme un foyer industriel d’envergure, îlot exceptionnel dans une France de l’ouest, encore très rurale.

Aujourd’hui, ce passé est révolu. Le cycle s’est refermé. L’agglomération compte moins de 15 % de ses actifs dans l’industrie manufacturière en 1999. Et si le tiers d’entre eux est toujours engagé dans la métallurgie ou la mécanique, il ne travaille plus pour la construction navale, même si l’on peut encore déceler, ici ou là, quelques filiations envers cette « grande » industrie nantaise. Dubigeon-Normandie, dernier chantier sur le site de la Prairie-au-Duc, ferme ses portes en 1987. À peu près au même moment, disparaissent les chantiers de la Normed (Dunkerque, La Ciotat et La Seyne), mais aussi ceux de Grand-Quevilly, de La rochelle, puis du Havre, tous ces sites laissant derrière eux, outre de graves problèmes sociaux (les emplois de la construction navale française reculent de plus de 90 % entre 1975 et 2004), de vastes friches industrielles qu’il s’agit de convertir. Le mal s’est donc étendu à de très nombreuses villes portuaires, avec d’autant plus d’acuité que les terrains laissés vacants, investis généralement par l’industrie navale dans la seconde moitié du XIXe siècle, sont actuellement en position péricentrale dans le tissu urbain, et renvoient de ce fait une image négative qui met à mal l’identité des villes, tout en stimulant pour des raisons évidentes de localisation, l’imagination des porteurs de projets ou les appétits des promoteurs.

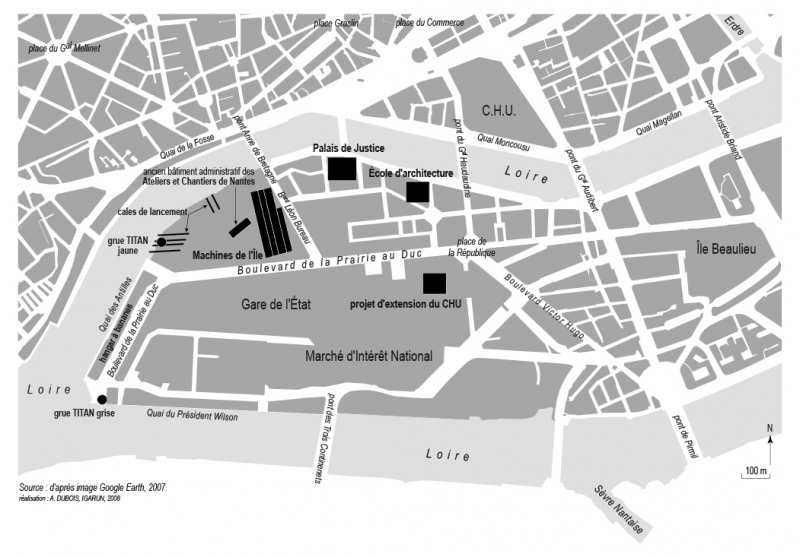

Tel est bien le contexte de la mise en friche de la Prairie-au-Duc (fig. 1), espace autrefois très actif mais fonctionnellement clos, aujourd’hui ouvert mais délaissé de toute vie fonctionnelle, jusqu’à la définition pour son compte d’un projet de construction urbaine, d’ailleurs intégré dans le cadre plus large de l’« Île de Nantes ». Traces, identités et projets s’entrechoquent alors dans un jeu à trois bandes, où les risques ne sont pas absents de sombrer, pour reprendre les avertissements de P. Ricoeur (2000) dans les écueils d’un dérèglement pathologique de la mémoire collective : le « pas assez » de mémoire, marqué par l’oubli des traces, voire le déni du passé, et le « trop » de mémoire qui traduit une attitude compulsive vis-à-vis des actions du souvenir. Il est alors de la responsabilité du politique d’aider à la formalisation d’un « référentiel global » qui, loin d’être un consensus universel, doit être précisément le reflet des conflits ou des affrontements dialectiques qui traversent la société. Le « référentiel global » est donc moins le signe d’une absence de contradictions que d’une capacité à les surmonter, cette capacité justifiant dans une certaine mesure, l’action politique. Le projet d’aménagement devient alors une sorte de catalyse identitaire, à vertu fondamentalement intégratrice et communautaire (Péron, 2002).

1. Traces de la navale : un nécessaire inventaire

Rappelons d’abord, mais c’est une évidence, que la trace n’est pas le tracé, qu’elle témoigne d’un héritage, mais qu’elle n’est en aucun cas un projet. Pour qu’une trace s’inscrive dans un projet, il faut qu’elle soit confirmée par un tracé, c’est-à-dire une ébauche qui envisage, et non une empreinte qui témoigne. De ce point de vue, la trace est une œuvre morte et elle ne revit que par le tracé qui reprend son sillon. Le tracé efface en même temps qu’il imprime : s’il suit une trace, il la refonde, il la supprime tout en l’instituant. Ainsi se construisent les chemins, par le renouvellement permanent des tracés sur les traces qui les ont précédées. Ainsi se construisent aussi les espaces industriels, par la refondation permanente de leurs traces au sol. L’industrie doit donc beaucoup détruire pour se défendre, avant finalement de succomber. Les traces ne se figent que lorsqu’elles meurent et la fatalité veut qu’on ne conserve finalement que des « échecs » industriels. Ainsi, les Chantiers de l’Atlantique se sont maintenus au prix d’une mue permanente, l’une des dernières en date étant la disparition de la grue Gusto, familièrement dénommée la Grand-Mère, et qui dominait la forme Jean Bart du haut de ses 66 m. Il y a fort à parier que les nostalgiques l’auraient mieux défendue si par mégarde, le site avait connu le sort de son voisin nantais, où les derniers vestiges de la construction ne doivent pas faire oublier qu’ils avaient détruit pour survivre la majeure partie des marques des chantiers qui s’étaient installés au XIXe siècle sur la Prairie-au-Duc. Faut-il aussi rappeler que la Prairie-au-Duc, désormais attachée au nom de Dubigeon, n’a finalement rien à voir avec la famille fondatrice de ce chantier, puisque cette dynastie nantaise, implantée d’abord au nord de l’actuel quai de la Fosse, jeta son dévolu en 1846 sur le bas-Chantenay. C’est là que l’entreprise a prospéré pendant plus d’un siècle, y édifiant de remarquables bâtiments que l’on serait bien inspiré de réhabiliter aujourd’hui, s’équipant d’une grue, la plus ancienne du port de Nantes, puisque installée là en 1914, et de plusieurs cales de lancement, sur lesquelles ont été montés de nombreux navires prestigieux, dont le Belem en 1896 (Halgand, Guillaume, 2007). Ce sont finalement les hasards des restructurations capitalistiques qui ont installé Dubigeon sur la Prairie-au-Duc, de 1969 à 1987.

En se retirant, la Navale laisse en général trois types de traces, plus ou moins visibles, plus ou moins sensibles. Elles s’inscrivent d’abord dans des empreintes surfaciques et volumétriques, rythmées selon les besoins de l’industrie qui les a engendrées ; elles s’observent aussi dans les œuvres de la « Navale », c’est-à-dire les navires qu’elle a construits et qui lui ont survécu ; elles s’impriment enfin dans des traces immatérielles mais bien réelles, qui sont de l’ordre de la mémoire ou de l’imprégnation socio-culturelle.

Les premières empreintes n’ont d’intérêt qu’au titre de témoins d’une certaine époque de la révolution industrielle : des surfaces déjà grandes (une quinzaine d’hectares à la Prairie-au-Duc, une quarantaine à Dunkerque), mais hors de proportion avec les chantiers modernes (les chantiers nazairiens ont largement dépassé la centaine d’hectares, Belser, 2003), des bâtiments et outils qui répondent aux besoins d’une époque, et qui durent ensuite s’adapter, plus ou moins facilement, aux évolutions technologiques. En effet, la construction métallique a d’abord imité les techniques de la construction en bois. Il s’agissait dans un premier temps de poser sur la cale, un premier élément longitudinal, la quille, à partir de laquelle étaient fixés des éléments transversaux (les couples), sur lesquels, grâce à des échafaudages de part et d’autre de la cale, soutenus par une forêt de mâts, les étamperches, les ouvriers rivetaient les plaques de tôle des bordés. Ce montage progressif, pièce par pièce, ne nécessitait pas de manutention lourde ni d’ateliers gigantesques. Il en résulte que les bâtiments anciens des chantiers civils ne présentent généralement pas d’intérêt particulier, à la différence de ceux des arsenaux qui manifestent par leur ampleur et leur style le pouvoir d’État. Mais ces procédés d’assemblage, longs et coûteux en main-d’œuvre, n’ont pas résisté aux innovations imposées par l’augmentation de la taille des navires et les modifications de l’architecture navale. Les fonds plats, les bordés verticaux, les cloisonnements permettent de pré-assembler des blocs de plus en plus volumineux avant leur mise en place sur la cale. La soudure, systématiquement adoptée après la Seconde Guerre mondiale, accélère encore le processus. Dès lors, la physionomie des chantiers change considérablement : les parcs à tôles s’étendent, les salles de traçage et d’assemblage grandissent en surface et en hauteur, les engins de levage montent en puissance (la fameuse grue jaune des chantiers nantais date de 1954). Beaucoup de chantiers ont ainsi essayé de résister à ces défis techniques, au point qu’un certain nombre de leurs bâtiments ou de leur outillage ont été démontés au moment de leur fermeture pour être réimplantés sur d’autres sites où ils pouvaient encore avoir quelque utilité (des halles de la Prairie-au-Duc ont été remontées pour des usages industriels à Chantenay ou Lorient). Mais, engoncés en ville, et souvent sur des sites incommodes, ces chantiers ne pouvaient bénéficier à plein de la rationalisation des nouveaux processus industriels. De plus, le montage sur cale, fort courant au XIXe et XXe siècles, parce que peu gourmand en infrastructure, à l’inverse du montage en forme de construction, était peu favorable au lancement de navires de grande taille, surtout lorsque les périls du lancement étaient doublés des risques liés à l’exiguïté du site. Ainsi, alors que Nantes tient de manière très compréhensible aux traces de ses anciennes cales qui lui rappellent le spectacle de mises à l’eau à l’issue toujours incertaine, Saint-Nazaire les a depuis longtemps détruites, même si la dernière d’entre elles, la grande cale de 310 m de long, construite de 1929 à 1932, a porté les coques du « Normandie » et du « France ».

On touche ici aux « œuvres » de la navale, dont l’espérance de vie ne dépasse pas en général 30 à 40 ans, sauf rares exceptions motivées pour des raisons historiques ou patrimoniales. En fait, le goût pour les navires anciens est variable et dépend en grande partie de la « psychologie des peuples » ou de « leur personnalité de base », pour reprendre l’expression des anthropologues. Fondamentalement ancré dans les comportements de l’Europe du Nord et du Nord-ouest, ce goût contamine la France depuis quelques années, maintenant qu’il est possible de classer les navires anciens au titre des monuments historiques. Il en est ainsi du « Belem », témoin de la construction nantaise de la fin du XIXe siècle, dont la longévité résulte d’une conversion relativement précoce à la plaisance : dès 1914, après sa 32e et dernière campagne transatlantique, le navire est vendu au duc de Westminster puis, huit ans plus tard, au brasseur irlandais Guinness. Racheté en 1952 par un Italien pour en faire un navire d’initiation à la navigation pour les jeunes défavorisés, le bateau retrouve le pavillon français en 1979. Remis à neuf, le voilier est de nouveau en état de naviguer depuis 1986. Sur un autre registre, la présence d’un ancien bateau militaire, le « Maillé Brézé », transformé en musée naval et amarré au quai de la Fosse depuis 1988, témoigne d’un important volet de la construction navale nantaise, même si le navire en cause n’y a pas été construit, à l’inverse d’autres unités de la même série. Par comparaison, les Britanniques ont fait beaucoup mieux, en allant par exemple traquer jusque dans l’archipel des Malouines la coque du premier navire ayant réuni les trois innovations majeures du XIXe siècle : la coque métallique, la propulsion mécanique et l’hélice. Ce chef-d’œuvre du genre, le « SS Great Britain », construit par les chantiers William Patterson de Bristol de 1839 à 1843, a été ramené sur les lieux de sa construction en juillet 1970, après un périple sur ponton remorqué de plus de 7 400 milles. Sa restauration, étalée sur plus de quinze ans, a redonné vie et fierté au port de Bristol.

En fait, les navires, plus encore que les chantiers qui les ont construits, ont un pouvoir d’identification identitaire : Saint-Nazaire le sait fort bien avec les grands paquebots transatlantiques dont il fut le berceau. C’est au « Normandie » par exemple que le port doit la forme-écluse Joubert et surtout l’orgueil d’avoir réussi l’une des plus belles œuvres navales du XXe siècle. Les chantiers récidivent avec le « France », lancé en présence du Général de Gaulle le 11 mai 1960 et devant une foule de 100 000 personnes. on sait aussi que c’est le retour des paquebots géants, avec la livraison en 1987 du « Sovereign of the Seas » à RCCL, qui assure la pérennité des chantiers, puisqu’à sa suite, près d’une quarantaine de paquebots de grande taille ont été livrés, dont le « Queen Mary 2 », à la fois le plus gros des paquebots de cette nouvelle ère et le plus proche des liners d’autrefois. on comprend donc l’amalgame qui est fait chez les Nazairiens entre paquebots et innovation urbaine, et qui explique, pour l’anecdote, que la vox populi ait récupéré le centre république de l’architecte Vasconi en le qualifiant de « paquebot » en 1988. L’amalgame a d’ailleurs été magistralement réutilisé par le musée-spectacle Escal’Atlantique, installé en 2000 dans la base sous-marine, trace douloureuse de la Seconde Guerre mondiale, mais aujourd’hui progressivement réappropriée par les Nazairiens eux-mêmes.

Cette capacité de la « Navale » à déborder des espaces qui lui étaient initialement dévolus pour aller investir la ville dans des zones imprévues, devient manifeste avec les traces immatérielles qui ont durablement imprégné la culture urbaine et son architecture sociale. Armateurs, ca-pitaines-armateurs, constructeurs, ingénieurs, ouvriers gravitent autour des navires construits et créent ainsi une culture industrielle tournée vers la mer, tout en se structurant par des métiers et une conscience de classe. Si le patronat d’origine locale, dont le souvenir est pourtant encore vivace, a été progressivement absorbé par un capital plus impersonnel, la classe ouvrière s’est à l’inverse affirmée au contact des grands ateliers et des incertitudes sociales imputables aux aléas des plans de charge. Il serait désolant de faire l’impasse sur ces valeurs ouvrières, même si la ville « usinière » paraît aujourd’hui dépassée, tant par son image que par ses réalités fonctionnelles. Le risque serait effectivement grand de ne s’en tenir qu’à la présentation d’une vie maritime « muséifiée », édulcorée, lissée, d’où seraient bannies toute aspérité, souffrance et lutte. Fort heureusement, une nouvelle approche, mise en avant par les « écomusées », tend à présenter les objets dans leur environnement intégral, c’est-à-dire avec les pratiques sociales qui leur donnent un sens. De ce point de vue, le bâtiment administratif des anciens Ateliers et Chantiers de Nantes, aujourd’hui restauré, abrite cet embryon d’écomusée, autour d’une Maison des hommes et des Techniques, d’un collectif d’associations du patrimoine industriel et portuaire et d’importantes ressources documentaires. Ce noyau de résistance de la mémoire industrielle et ouvrière, à l’initiative de la protection de nombreuses traces du passé, mériterait d’être étoffé et surtout mieux entendu.

2. De la trace au tracé : vers la définition d’un projet.

Passer, à partir des traces anciennes, au tracé d’un projet est souvent très lent et a besoin de l’étape intermédiaire de la friche, sorte de dérive, d’errance des lieux pendant laquelle on se détache des traces sans avoir encore de claire vision du tracé. Cette étape incertaine, mais pourtant nécessaire, fait d’ailleurs souvent peur, de sorte que des projets, hâtivement montés, sont parfois proposés pour en faire l’économie. C’est ainsi qu’en 1988, on songe déjà à un premier projet de cité internationale des affaires sur la Prairie-au-Duc, un an après la fermeture de Dubigeon-Normandie, puis quatre ans plus tard, c’est au tour du projet de Dominique Perrault, radicalement novateur et qui fait dire cette belle litote à l’adjoint à l’urbanisme de l’époque : « le résultat du travail de Dominique Perrault nous conduit à dire, surtout ne nous précipitons pas ! ». En 1990, on pensait que Dubigeon serait converti en deux à cinq ans, en 1992, on parlait plutôt d’une échéance à dix ans, en 1994-1995, on parlait plutôt de vingt à trente ans… Le projet doit donc mûrir, et il ne peut mûrir qu’en s’écartant du court terme.

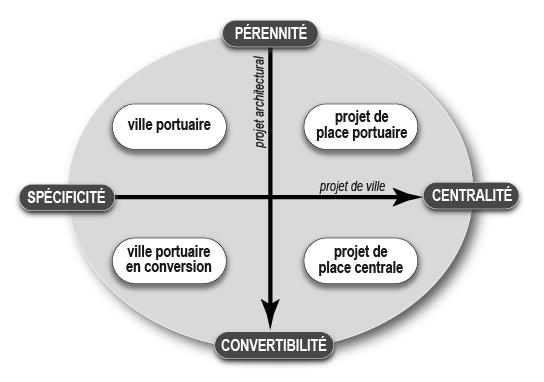

En fait, la lente maturation du projet s’explique par les hésitations fréquentes que rencontre le décideur à propos des stratégies de réhabilitation. Ces stratégies sont liées à deux axes qui conduisent à quatre objectifs différents (fig. 2). Les axes peuvent être d’ambition strictement architecturale ou au contraire dégager de véritables projets de ville, les objectifs visés balançant entre pérennité et convertibilité des lieux, spécificité ou centralité de la ville.

La pérennité correspond à un tracé qui reprend les traces du passé. À noter qu’il est rare que cette pérennité s’accompagne d’une véritable refondation des fonctions anciennes. Certains chantiers ont néanmoins été transformés en parcs industriels, dans le but d’accueillir de petites et moyennes entreprises, souvent liées aux anciennes fonctions de la Navale. Plus rares sont, après la faillite, les reprises d’espaces vacants par de nouveaux chantiers, sorte de surgeons des anciennes activités du site. La pérennité se décline donc le plus souvent sur le registre de la patrimonialisation. Or cette dernière ne doit pas être confondue avec la fidélité aux origines, même si elle peut (ou doit) avoir sa place au travers d’un espace muséographique. rappelons qu’il existe ici des exemples remarquables dont on ferait bien de s’inspirer : on peut penser par exemple au musée El Dique, musée des Astilleros Espanoles à Puerto Real dont on aimerait trouver l’équivalent en France. Il faut dire à notre décharge que ce goût pour les musées de spécialité n’est pas si ancien et que nous l’avons longtemps confié par procuration au musée de la Marine, émanation directe et centralisée du ministère de la Défense. J.L. Shurmer-Smith (2002) note que les musées à prisme large, intégrant l’histoire économique et sociale (au-delà de la marine militaire) ne commencent à émerger qu’après les années 1950.

Une récente recension mondiale des musées fait apparaître que les deux tiers de ceux relevant de la catégorie navires et transports maritimes et les trois quarts de ceux relevant de pêche et pêcheries ont été fondés après cette date.

Mais le patrimoine doit s’échapper des musées : il est une affaire des sociétés contemporaines qui cherchent à donner un sens à leur présent en allant fouiller dans leur passé pour en extraire quelques signes singuliers. Autrement dit, la construction d’une mémoire collective sur le registre patrimonial répond à la nécessité de négocier avec l’histoire vraie dont il faut transformer le souvenir. En fait, la démarche patrimoniale ne relève pas de l’histoire mais plutôt d’un discours à finalité politique refondatrice. Il s’agit d’extraire des œuvres mortes ou affaiblies dans le registre économique pour en faire des signes fondateurs dans le registre de l’identitaire ou du projet politique. De ce point de vue, toute œuvre patrimoniale opère une transmutation de sens (la grue devient un phare et le hangar devient une nef). Par la même occasion, le passé est refondu dans les besoins du présent, le bâtiment réhabilité est « habité » dans tous les sens du terme, le vieux gréement est remobilisé pour les loisirs contemporains et lorsqu’il n’est plus assez vaillant, des répliques sont alors construites, en prenant d’ailleurs ce prétexte pour fixer une réelle animation artisanale ou proto-industrielle dans les anciens lieux de la « Navale ». C’est Aliette Geistdoerfer (1993) qui remarquait déjà que parler en terme de patrimoine permet de définir l’objet, non du point de vue de ceux qui l’ont créé et qui en vivent, mais de ceux qui s’y intéressent et qui ne l’ont plus.

Il faut pourtant se garder de deux écueils : celui de l’artifice ou de l’approximation et celui, qui lui est assez étroitement lié, de la recherche de la rentabilité et du profit maximum. Il y a toujours des risques de détournement, de manipulation, d’idéalisation, ou à l’inverse de négation qui font qu’au total, beaucoup restent très prudents à l’égard de l’entreprise patrimoniale : « le patrimoine exagère et omet, invente candidement et oublie franchement, il mène à l’ignorance ou à l’erreur » (Lowenthal, 1998). Il confine alors au mythe, c’est-à-dire à une parole abolissant la complexité des actes humains, supprimant toute dialectique, organisant un monde sans contradictions. Derrière cet unanimisme béat, se cachent souvent des préoccupations exclusivement mercantiles. on a souvent dénoncé de ce point de vue la ville portuaire festive (et factice) des fronts d’eau américains, préjudiciable pour le patrimoine portuaire, condamné désormais à une sorte de scénographie aseptisée et vide de sens (Gravari-Barbas, 2002). Là encore, le divertissement n’est pas forcément l’allié de l’enrichissement culturel.

De ce point de vue, la convertibilité des lieux tend à répondre aux risques économiques des projets de la pérennité, puisqu’il s’agit ici de se déterminer sur la faisabilité technique et la rentabilité financière de la conversion des lieux. Elle est justifiée lorsqu’il est possible, pour des raisons de surface, de volume ou de texture des bâtiments préexistants, d’en assurer la conversion à des coûts raisonnables. Elle est également envisageable lorsque la demande est forte, ce qui ne signifie pas forcément qu’elle soit parfaitement légitime. On a tous remarqué que les projets « pleuvent » en général au moment du traumatisme de la fermeture d’un site, surtout lorsque la ville qui en est frappée est dynamique et cherche la conversion rapide. Ces convertibilités hâtives ont souvent pour effet imprévu de reposer la question de l’authenticité patrimoniale. Notons bien que le patrimoine n’est pas opposé à la convertibilité des lieux, si l’on suit à la lettre les termes de sa définition, de sorte qu’il peut y avoir des ajustements, avant l’élaboration du projet final, entre les nécessaires adaptations et le respect des héritages. C’est dans ce sens qu’il faut sans doute interpréter les raisons du succès du projet d’Alexandre Chemetoff (Chemetoff, Berthomieu, 1999) pour la réhabilitation de « l’Île de Nantes ». Il parle en effet de la mise en place d’un inventaire de l’état des lieux, y compris dans ses parties déjà habitées, pour déboucher sur une double ambition : impulser la transformation d’un espace et mettre en valeur le patrimoine et les traces constitutives de l’histoire des lieux. Pour ce qui est de la transformation des espaces publics, le projet est fondé sur l’observation de ce qui existe. Non pour prendre et accepter tous les héritages mais pour « faire avec » et tenter d’améliorer, de transformer. Il s’agit de réparer, de restaurer plutôt que de détruire l’existant, ce qui ne doit pas empêcher l’innovation mais favoriser une économie de la mesure. De même, en ce qui concerne l’histoire des lieux, l’inventaire de l’île révèle l’importance et l’intérêt de ces éléments de mémoire qu’il s’agit d’intégrer dans un projet attentif à la diversité de ce qui constitue le paysage urbain. L’île de Nantes, c’est donc également un projet culturel et l’opportunité de se doter d’un atout fort pour l’attractivité touristique de la métropole. Le projet se propose donc de mettre en valeur l’atout que représente un front maritime et fluvial. L’un des objectifs est de restaurer des relations fertiles entre les territoires urbanisés et le fleuve (Masboungi, 2003), et c’est pour cela que les anciens chantiers sont traités en espace ouvert et jardiné, non pour respecter l’authenticité des cales, grue et hangars, mais pour les intégrer dans une maritimité « d’ambiance », favorable à une centralité renforcée et élargie.

Le maître-mot est alors lancé qui nous fait permuter d’axe. Il est en effet question de centralité, plus ou moins opposée à la spécificité. La centralité est en effet intégratrice de la diversité, la spécificité est captatrice d’une singularité. Les deux stratégies ont des conséquences radicalement inverses pour les projets de ville. À trop spécialiser l’espace à convertir, on risque en effet de le maintenir à l’intérieur de frontières invisibles, celles qui avaient été les siennes du temps des chantiers. Ce peut être le quartier de ville insuffisamment diversifié sur le plan social, le parc de loisirs ou pire l’espace vert sans autre objet que l’objectif d’aération ou de maritimisation d’ambiance. Il semblerait par exemple que le quartier du Grand large à Dunkerque ait été conçu dans le souci d’échapper à cette trop forte spécificité : sur les 42 ha de l’ancien site industriel, plus de la moitié des surfaces est réservée aux logements, alors que l’autre moitié est affectable aux activités culturelles, aux pratiques balnéaires et à la plaisance-pêche. Le projet de l’île de Nantes est encore plus franchement tourné vers la centralité, le site des anciens chantiers n’étant qu’une toute petite partie, laissée volontairement en creux, d’un projet plus vaste, tout comme d’ailleurs le quartier du Grand Large ne peut être compris qu’au travers de l’opération Neptune, étendue sur 180 ha. C’est évidemment une ambition majeure qui fonde la noblesse de l’acte politique d’aménagement : « aménager, c’est créer de la centralité » (Fache, 2008), c’est-à-dire, reconnaître implicitement que la centralité ne découle pas d’une quelconque dépendance fonctionnelle, mais bien d’un acte politique fondateur, dont le succès repose sur des paysages, des perceptions, parfois une certaine mise en scène, en tout cas sur une dimension culturelle forte qui fait que cette centralité est d’abord établie sur un lieu identifié et d’identification, c’est-à-dire, non un lieu imposé par des « fonctions », mais bien un lieu choisi et reconnu (Devisme, 2001, 2005). L’innovation, par définition confidentielle et difficile d’accès, a sans doute besoin de cet effet d’amplification et de transmutation de la culture pour pouvoir s’affirmer en tant qu’agent de production de la centralité. Le succès des sites techno-culturels, dont celui des nefs de la Prairie-au-Duc, sous l’impulsion de François Delarozière et de Pierre Orefice, est sans doute à examiner sous cet angle.

3. Projets et identités urbaines : des choix délicats

Si, sur la rose des vents des projets urbains, les orientations des tracés peuvent donc être multiformes, cela ne signifie nullement que les villes-ports soient dénuées d’identité propre et qu’on puisse les retoucher sans référence à quelques éléments universels de doctrine. Il importe en effet – et on ne le dira jamais assez – d’insister sur l’originalité foncière des villes-ports, des gateway cities (Bird, 1973) par rapport aux villes ordinaires, aux villes généralistes pour reprendre une expression de L. Seassaro (1993). La ville-port se prête de manière permanente à l’invention, à la métamorphose, elle est à l’écoute et elle accueille, elle transforme les flux qu’elle reçoit. Elle est en prise avec le monde plus qu’avec une région, au sens trivial de l’umland, de l’horizon borné et limité aux capacités physiques d’un rayon d’influence. La ville-port capte les signes avant-coureurs des horizons lointains, elle étonne et détonne. Et c’est à partir de là que doit être pensée l’adaptabilité des espaces témoins de son industrie navale, par une refondation permanente, plus que par une célébration mémoriale.

En fait, deux séries de villes-ports peuvent être envisagées, celles d’une part dont l’industrie navale fut la raison d’être, la fonction basique pourrait-on presque dire, celles d’autre part dont l’industrie navale ne fut qu’un des éléments d’une fonction portuaire plus largement déclinée, et dont les multiples facettes ont servi la cause d’une place portuaire, devenue par la noblesse même de ses fonctions transactionnelles, une place centrale, voire une métropole.

Dans le premier cas, la vacance de l’espace est ressentie comme une blessure intolérable qu’il faut combler à tout prix. La récupération de l’ancien espace industriel, autrefois très actif mais peu central dans ses fonctions, va donc s’opérer sur le registre d’une réconciliation de la ville et des espaces portuaires, par une remise en contact ou sous tension. Elle peut se faire par une remobilisation des espaces délaissés par des valorisations fonctionnelles et/ou patrimoniales. Elle peut se faire aussi par des opérations de jonction, donc de centralité, à la charnière entre le port et la ville. Ces opérations de jonction sont d’autant plus pertinentes lorsque la construction navale, loin de disparaître, glisse vers des espaces plus vastes, où elle peut trouver les sites nécessaires à son expansion. C’est bien devant cette configuration qu’on se trouve à Saint-Nazaire, avec le projet ville-port et la réhabilitation de la base sous-marine, proposée par l’architecte barcelonais Manuel Sola Moralès.

Dans le second cas, la réhabilitation risque de se faire en suivant la plus grande pente des mutations urbaines, à savoir un renforcement des fonctions banales de centralité et des effets de substitution dans les choix d’urbanisme, le port cédant d’autant plus facilement la place à la ville qu’il cherche lui-même des espaces nouveaux pour assouvir ses besoins d’expansion ou de restructuration. Le risque est alors grand de perdre en route l’identité même de l’organisme urbain qui n’est pas devenu métropole contre son port, mais bien par celui-ci, en exploitant toutes les possibilités transactionnelles que lui offrait sa position de ville-porte. De ce point de vue, la volonté forcenée de faire nouveau (plus que neuf) serait un aveu d’impuissance ou de manque de confiance dans les forces endogènes de la ville portuaire qui resteraient porteuses de sens pour les stratégies d’aménagement contemporaines.

On voit alors s’opposer les partisans du respect des lieux et les adeptes de la nouveauté, avec parfois des arguments si tranchés qu’ils témoignent à l’évidence d’une méconnaissance réciproque. Nantes n’échappe pas à ce syndrome, les militants du patrimoine fluvial et maritime s’estimant maltraités par les projets de réhabilitation de la Prairie-au-Duc. Un article incendiaire, sous la plume d’Edmond Guibert, au titre explicite « amnésie maritime nantaise » est paru dans la revue Chasse-Marée en 2006, mettant les élus en accusation de privilégier systématiquement les « nouvelles cultures » au détriment de l’identité des lieux.

Et de citer par exemple le projet « Machines de l’île » destiné à l’animation de la Prairie-au-Duc, et que les auteurs, François Delarozière et Pierre Orefice, ont conçu en s’inspirant des fantasmagories de Jules verne. Ce projet, décliné pour le moment en une galerie d’exposition (la galerie des machines), un atelier de création (l’atelier des machines) et une machine déambulante (l’éléphant, fig 2 et 3), en service depuis l’été 2007, est justifié par le maire de Nantes de la manière suivante : « dans la ville de Jules Verne, ces machines évoqueront l’invention et l’imaginaire. Elles correspondent à la vision que l’on se fait du port, lieu de tous les départs et de tous les retours. Pour qu’une ville ait une véritable identité, il faut susciter un enthousiasme et une part de rêve ». Les deux auteurs du projet estiment qu’ils s’inscrivent parfaitement dans une thématique industrielle, le savoir-faire et l’esprit d’invention de la « Navale » et qu’ils restent ainsi fidèles à l’esprit des lieux. Les défenseurs du patrimoine ne contestent pas cet argument mais constatent que rien n’est prévu dans ces nefs pour accueillir des objets de la Navale et regrettent que la part belle soit faite à des artifices, même s’ils rappellent l’un des titres des Voyages extraordinaires de Jules verne (La Machine à vapeur).

Figures 2 et 3 : L’inauguration de "l’éléphant" en 2007 sur la Prairie-au-Duc, devant l’ancien bâtiment administratif des chantiers (fig. 2) et la grue jaune (fig. 3).

(clichés : Franck Dubray ; www.nantes.maville.com)

À l’évidence, une machine nautique aurait eu davantage de sens, comme par exemple le sous-marin « Nautilus », d’autant que des vernistes passionnés en ont reconstitué patiemment les plans et la maquette, en reprenant la lecture attentive de vingt mille lieues sous les mers (Gagneux, 1984). Sa reconstitution, sans prétention de flottabilité, et encore moins de navigabilité, aurait été un bel hommage aux chantiers Dubigeon, experts dans la construction des sous-marins. Plus prosaïquement, la reconstruction de l’un des yachts de Jules verne, et pourquoi pas du dernier d’entre eux, le « Saint-Michel III », puisqu’il fut construit à Nantes et que cette ville en fut son port d’attache de 1877 à 1885, paraîtrait hautement symbolique de l’appel de la mer qui a toujours tenaillé son propriétaire. Ce magnifique petit bâtiment à vapeur (il a fini ses jours entre les mains du prince de Monténégro), d’une trentaine de mètres de long, construit aux Ateliers et Chantiers de Loire, pourrait être un signe tangible de la réconciliation de Nantes avec son passé maritime, dans ce qu’il avait de plus brillant et d’inventif. Rappelons que la mer a été la grande source d’inspiration de Jules Verne et qu’il la doit à la fréquentation régulière des quais de sa ville natale. Sur 64 romans et 6 nouvelles, des vernistes (Vidal, 1984) ont décompté la somme considérable de 259 navires cités ou décrits et il n’y a que 13 titres des Voyages extraordinaires qui sont sans navire.

« Quelle folie… », s’était exclamé Jules Verne à Hetzel à propos de son nouveau yacht, « …mais aussi quel bateau, et quels voyages en perspective… Et pour moi, quel champ d’impressions et que d’idées nouvelles à récolter ! » Cet enthousiasme pourrait être communiqué aux Nantais, (sans doute plus aisément que par la reconstruction, sympathique au demeurant et sur initiative associative, du « Saint-Michel II », yacht en bois, construit au Havre et dont Jules Verne s’est défait au bout de quelques mois !). Ce serait un juste équilibre au souvenir du « Belem », au passé plus mercantile mais qu’un jour ou l’autre, il faudra bien mouiller définitivement quelque part.

Pour les tenants de la nouveauté, le respect des origines ne permet pas de rebâtir une image conforme aux mutations urbaines. Le pari de Bilbao, enfoncé dans la crise de son industrie sidérurgique et navale, fut par exemple d’opter résolument pour la stratégie culturelle incarnée par le bâtiment de Franck Ghery pour le musée Guggenheim. Très médiatisée, l’œuvre de Franck Ghery permit de reconstruire une image jusqu’alors dégradée, alors même que le port quittait le fleuve Nervion pour son embouchure. Ce serait néanmoins oublier que cette réussite s’inscrit dans un projet global aux multiples facettes et échelles d’action, dans lequel n’a pas été forcément oublié le patrimoine maritime (par un musée maritime sur le site des anciens chantiers Euskalduna par exemple). Ce serait surtout risquer de faire l’impasse sur la capacité de régénération permanente d’une ville-port, dès lors que son image redevient attractive. La croisière en est une des illustrations les plus prometteuses, le port de Nantes étant encore en retard de ce point de vue, si on le compare aux ports voisins (tab. 1).

Tableau 1. Nombre de passagers de croisière en 2007 dans les ports de la façade Manche-Atlantique

| Le Havre | 77 586 | Lorient | 3 600 |

| Rouen | 27 924 | Nantes | 1 857 |

| Caen | 1 195 | La Rochelle | 21 403 |

| Cherbourg | 14 527 | Bordeaux | 8 740 |

| Saint-Malo | 13 785 | Bayonne | 556 |

| Brest | 18 000 | source : Le Marin, Cruise Europe | |

Manifestement, un terminal croisières s’impose sur le quai Wilson, en prolongement du quai des Antilles rénové, permettant ainsi une promenade continue et surtout un objectif de promenade toujours renouvelé, depuis la Prairie-au-Duc.

Conclusion

Au total, ces espaces à forte imprégnation industrielle deviennent des lieux de culture, pas uniquement par une évocation mémoriale, mais par une intégration patrimoniale bien comprise. Paradoxalement, les enjeux qu’ils véhiculent paraissent d’abord retourner à des valeurs économiques et concernent autant le secteur du tourisme que d’autres secteurs d’activités, qui bénéficient de manière indirecte de la qualité et de la richesse de ces espaces requalifiés (plaisance, hôtellerie-restauration, croisières maritimes et fluviales, activités culturelles). Mais il doit permettre aussi l’appropriation par les populations d’une dimension culturelle commune qui, en renforçant le sentiment d’appartenance à un espace ou à un groupe, fait naître de nouvelles formes de créativité et permet une meilleure mobilisation des ressources. En d’autres termes, par-delà les effets économiques directement sensibles et pour lesquels le secteur du tourisme notamment dispose d’indicateurs assez fiables, il faut tenir compte d’effets économiques indirects générés par la prise en compte du facteur culturel et patrimonial dans les mécanismes de développement. L’« effet d’image » peut renforcer l’attractivité du territoire urbain, influencer le système de prix, faire naître de nouveaux emplois, de nouveaux produits. Mais il peut aussi, par la fierté d’être soi, mieux structurer les individus et la société, créer du lien et de la solidarité. Pour ce faire, l’« effet d’image » doit donc être perceptible et vrai, c’est-à-dire que l’image ne doit être ni surexposée (par les effets d’une exposition trop prolongée aux lumières du passé), ni sous-exposée (par l’obscurcissement inverse et le refus de mémoire) ni colorisée (par les artifices d’un passé réinventé), mais elle doit être une véritable image, c’est-à-dire une re-création par un cadrage ajusté, un angle original de prise de vue et un sens du mouvement, c’est-à-dire une invite au futur dans la rigidité des formes du présent.